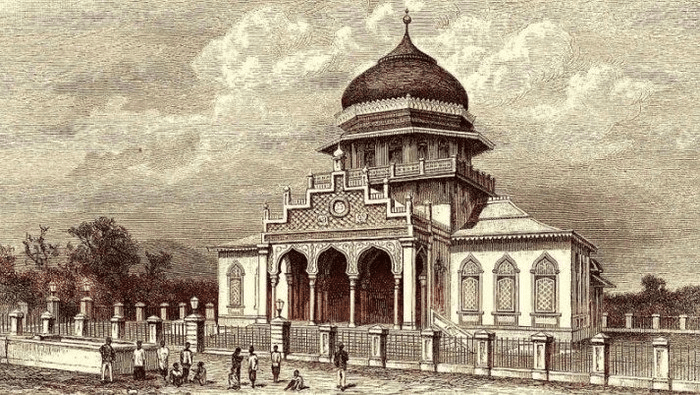

Keraton dan Kesultanan di Jawa dan Sumatera: Pusat Kekuasaan dan Budaya Nusantara

3 Nov 2025

Ketika saya pertama kali mengunjungi sebuah keraton di Jawa, saya merasakan aura istimewa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Arsitektur yang megah, suasana yang khidmat, dan tradisi yang masih terjaga dengan ketat membuat saya menyadari betapa pentingnya institusi kerajaan ini dalam sejarah Indonesia. Keraton atau kraton dalam bahasa Jawa adalah istana kerajaan yang menjadi pusat kekuasaan politik dan budaya di berbagai kerajaan Jawa dan Sumatera.

Istana-istana ini merupakan tempat tinggal kesultanan, monarki dinastik yang memerintah berbagai wilayah dan melambangkan kedaulatan serta prestise kerajaan mereka. Di Indonesia pra-kolonial, kesultanan di Jawa dan Sumatera mendirikan negara-negara kompleks yang memerintah populasi besar, menjalin aliansi, dan kadang-kadang bersaing satu sama lain untuk dominasi. Mereka tidak hanya memegang kekuasaan temporal tetapi juga bertindak sebagai penjaga agama dan tradisi di wilayah mereka.

Selama era kolonial, banyak kesultanan ini harus menavigasi perambahan kekuatan Eropa. Beberapa diadopsi di bawah pemerintahan tidak langsung Belanda, di mana penguasa lokal, sering dari keluarga kerajaan atau bangsawan priyayi, dipertahankan sebagai administrator. Misalnya, setelah Belanda menguasai kerajaan Jawa Mataram pada abad ke-18, mereka memanfaatkan kelas priyayi (aristokrat) sebagai pejabat sipil, sehingga mempertahankan aspek hierarki lama di bawah administrasi kolonial.

Meskipun kehilangan kedaulatan, keraton tetap penting sebagai simbol otoritas indigenous. Pengaruh budaya mereka bertahan sepanjang masa kolonial, berkontribusi pada kebangkitan nasionalisme Indonesia. Banyak pemimpin nasionalis awal berasal dari latar belakang priyayi. Singkatnya, kesultanan Jawa dan Sumatera secara signifikan membentuk lanskap sosiopolitik Indonesia, dari era kerajaan regional melalui tantangan kolonialisme, dan istana kerajaan mereka menjadi waduk identitas budaya yang bertahan hingga era modern.

Dalam artikel ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi dunia keraton dan kesultanan yang menakjubkan ini, dari peran politik dan budaya mereka, ritual dan tradisi unik, perbandingan antara berbagai kesultanan, hingga warisan mereka yang masih hidup hingga hari ini.

Pengaruh Politik dan Budaya

Pemerintahan Tradisional dan Diplomasi

(sumber: unsplash.com)

Yang pertama kali menarik perhatian saya tentang kesultanan adalah bagaimana mereka berfungsi sebagai institusi pemerintahan utama di wilayah mereka. Kesultanan mempertahankan sistem hukum dan administrasi yang sering memadukan prinsip-prinsip Islam dengan adat lokal. Sultan adalah otoritas tertinggi, didukung oleh istana yang terdiri dari bangsawan, penasihat, dan pejabat yang mengelola segala hal dari perpajakan hingga keadilan.

Di Jawa, budaya istana kerajaan melahirkan kelas priyayi, yaitu kaum bangsawan dan pejabat istana di bawah raja. Priyayi menjunjung tinggi kode etiket dan loyalitas yang rumit, mirip dengan ksatria abad pertengahan di Eropa atau samurai di Jepang. Mereka adalah kunci dalam pemerintahan lokal dan diplomasi, berfungsi sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Kesultanan juga terlibat dalam diplomasi dan peperangan satu sama lain dan dengan kekuatan eksternal. Misalnya, kerajaan Jawa seperti Mataram di bawah Sultan Agung melakukan negosiasi dan kampanye militer melawan Batavia Belanda pada abad ke-17, berusaha mempertahankan wilayah mereka dari perambahan Eropa. Di Sumatera, sultan-sultan Aceh mengirim utusan ke luar negeri dan menjalin aliansi, secara historis mencapai Kekaisaran Ottoman dan negara-negara Islam lainnya untuk memperkuat posisi mereka melawan Portugis dan kemudian Belanda.

Upaya diplomatik ini menunjukkan bagaimana kesultanan bertindak sebagai negara berdaulat di arena internasional regional. Mereka memiliki hubungan luar negeri yang kompleks, mengirim dan menerima utusan, menandatangani perjanjian, dan bahkan membentuk aliansi maritim.

Sistem Hukum dan Tata Kelola

Banyak kesultanan mempertahankan pengadilan hukum di mana hukum Islam (syariah) diterapkan bersama hukum adat setempat. Di Aceh, misalnya, Sultan mendukung ulama (sarjana Islam) dan memadukan yurisprudensi Islam dengan adat Aceh, memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin temporal dan spiritual. Di Jawa, konsep hukum Hindu-Jawa awal, seperti raja sebagai pemberi hukum, secara bertahap diislamkan. Sultan sering diberi gelar sebagai khalifah atau imam untuk rakyatnya, namun sebagian besar penyelesaian sengketa sehari-hari ditangani oleh pejabat adat di bawah perlindungan kerajaan.

Pelestarian sistem hukum dan pemerintahan ini oleh keraton membantu mempertahankan kontinuitas pemerintahan indigenous, bahkan saat kekuatan kolonial akhirnya memaksakan hukum mereka sendiri di sekitar mereka.

Etiket Istana, Adat, dan Hierarki Sosial

(sumber: unsplash.com)

Di dalam keraton, budaya istana yang halus berkembang. Istana kerajaan Jawa terutama dikenal dengan hierarki dan tata krama yang kaku. Stratifikasi sosial jelas: Gusti (tuan) dan abdi dalem (pelayan istana) memiliki peran yang ditentukan, dan interaksi diatur oleh tata krama yang ketat.

Elit priyayi mengolah perilaku yang sangat halus: bahasa yang lembut, gerakan yang anggun, dan sikap rendah hati, mencerminkan ideal Jawa tentang kehalusan (halus). Etiket ini bukan hanya sopan santun pribadi tetapi alat politik untuk memperkuat tatanan sosial. Priyayi diharapkan menunjukkan rasa hormat dan loyalitas mutlak kepada Sultan, dengan etos pelayanan tanpa pamrih dan kehormatan.

Demikian pula, di istana-istana Sumatera seperti kesultanan Melayu, ada aristokrat bergelar seperti Orang Kaya atau Datuk yang membentuk dewan penasihat Sultan. Mereka juga mengamati adat istana, meskipun protokol istana Sumatera sering kurang rumit daripada Jawa, sebagian karena pengaruh egaliter Islam yang lebih kuat.

Namun demikian, istana sultan di mana-mana adalah model perilaku yang tepat dan hierarki sosial untuk masyarakat yang lebih luas. Melalui istana-istana ini, norma-norma tradisional tentang rasa hormat, pakaian, dan interaksi disebarluaskan di antara penduduk.

Patronase Seni, Sastra, dan Pengetahuan

(sumber: unsplash.com)

Yang paling membuat saya kagum adalah bagaimana keraton menjadi pusat vital seni dan pembelajaran. Sultan dan pangeran istana bertindak sebagai pelindung bagi penyair, sejarawan, teolog, dan pengrajin. Di Jawa, istana kerajaan mensponsori penulisan kronik (babad) dan silsilah, melestarikan pengetahuan historis. Mereka juga mempertahankan pendopo, paviliun di mana diskusi sastra dan agama berlangsung.

Hasilnya adalah korpus sastra Jawa yang kaya dan prestise tinggi untuk bahasa Jawa krama (bahasa Jawa halus istana). Di Sumatera, istana Aceh menjadi pusat terkenal pembelajaran Islam. Kesultanan Aceh bahkan dijuluki "Serambi Mekah" untuk perannya dalam pembelajaran Islam. Di bawah perlindungan Aceh, sarjana menerjemahkan Al-Qur'an dan teks-teks agama ke dalam bahasa Melayu, menghasilkan karya-karya yang menyebarkan pengetahuan Islam di wilayah tersebut.

Sarjana Aceh terkenal seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniri berkembang di bawah dukungan kerajaan. Sementara itu, kesultanan Melayu seperti Patani, Johor-Riau (terkait erat dengan istana Melayu Sumatera), dan lainnya juga mensponsori penciptaan sastra Melayu klasik (seperti epos Hikayat dan puisi cinta) sebagai bagian dari budaya istana.

Dalam seni, kesultanan memberikan patronase berkelanjutan untuk musik, tari, dan teater. Orkestra gamelan di Jawa didanai dan ditempatkan oleh istana. Demikian juga, di istana Melayu, ansambel nobat (orkestra musik kerajaan) dimainkan untuk upacara. Kerajinan keris (belati ritual), tekstil batik (di Jawa), dan regalia istana berkembang di bawah komisi kerajaan.

Singkatnya, istana-istana berfungsi sebagai penjaga budaya. Tanpa dukungan mereka, banyak bentuk seni tradisional dan tradisi ilmiah mungkin telah memudar menghadapi modernitas atau penindasan kolonial. Sebaliknya, seni-seni ini dilestarikan, diperbaiki, dan diturunkan sebagai warisan yang berharga, berkat pengaruh kesultanan.

Ritual dan Tradisi

Di dalam keraton, berbagai ritual suci dan tradisi budaya dipraktikkan, banyak di antaranya bertahan hingga hari ini sebagai bagian dari warisan Indonesia.

Tari-Tarian Istana yang Sakral

Tarian Beksan Srimpi Merak Kesimpir (sumber: https://www.kratonjogja.id/)

Istana-istana Jawa mengembangkan tarian upacara yang sangat bergaya dan dipenuhi dengan makna spiritual. Yang terpenting di antaranya adalah tarian Bedhaya dan Serimpi, yang dibawakan oleh penari istana yang terlatih dengan hati-hati. Bedhaya adalah tarian lambat dan khidmat oleh sembilan penari wanita dan dianggap sebagai tarian istana yang paling suci, secara tradisional dibatasi untuk pertunjukan istana.

Misalnya, Bedhaya Ketawang di Keraton Surakarta hanya dipentaskan pada acara-acara yang sangat istimewa seperti ulang tahun penobatan Susuhunan (raja). Tarian ini membawa makna simbolis yang mendalam. Dikatakan untuk memperingati ikatan mistis antara Sultan pertama Mataram dan Kanjeng Ratu Kidul, Ratu mitologis Laut Selatan.

Memang, legenda Jawa menyatakan bahwa penguasa memiliki pendamping spiritual dalam ratu laut, dan Bedhaya Ketawang adalah tindakan ritual penegasan kembali legitimasi kosmis Sultan. Tarian seperti itu bukan sekadar hiburan. Mereka adalah tindakan ritual yang dipercaya memastikan harmoni kerajaan. Mereka dibawakan di aula istana yang terbatas, sering setelah berhari-hari puasa dan doa oleh peserta, menggarisbawahi sifat sakral mereka.

Demikian pula, tarian serimpi, juga dibawakan oleh kuartet wanita dengan gerakan anggun dan halus, melambangkan keanggunan dan keseimbangan istana kerajaan. Baik di Jawa maupun Sumatera, tari dan musik di istana sering memiliki signifikansi kosmis atau religius, dimaksudkan untuk menyenangkan entitas ilahi dan memuliakan selera halus penguasa.

Musik Gamelan dan Pertunjukan Wayang

Gamelan, orkestra tradisional instrumen perkusi perunggu, adalah bagian integral dari budaya istana Jawa dan Bali. Di keraton Jawa, set gamelan khusus dianggap sebagai pusaka kerajaan (pusaka) dan digunakan dalam upacara. Misalnya, selama festival Sekaten tahunan di Yogyakarta (merayakan ulang tahun Nabi), istana membawa dua set gamelan suci (Kyai Guntur Madu dan Kyai Nogo Wilogo) dan memainkannya di halaman Masjid Agung selama tujuh hari.

Musik keraton dengan demikian berpadu dengan kehidupan religius masyarakat. Wayang kulit (teater boneka bayangan) adalah tradisi lain yang terkait erat dengan istana kerajaan. Di era klasik, pertunjukan wayang sering dipesan oleh sultan untuk menandai acara penting atau untuk secara diam-diam menawarkan komentar moral.

Pertunjukan boneka bayangan sepanjang malam ini mendramatisir episode dari Ramayana, Mahabharata, atau legenda lokal dan secara tradisional dipentaskan untuk audiens istana dan publik pada tanggal-tanggal yang menguntungkan. Bahkan hari ini, wayang kulit secara teratur dipentaskan oleh keraton pada hari-hari raya yang signifikan.

Pertunjukan wayang yang disponsori keraton mempertahankan karakter yang hampir suci. Dalang (dalang) dimulai dengan doa dan persembahan ritual, dan pertunjukannya dipenuhi dengan ajaran filosofis. Simbolisme mendalam wayang, sering ditafsirkan sebagai mencerminkan tatanan kosmis dan eksistensi manusia, selaras dengan kosmologi Jawa istana.

Di istana Melayu Sumatera, sementara wayang kulit kurang sentral daripada di Jawa, seni pertunjukan lain berkembang, seperti tarian seudati Aceh atau teater randai Minangkabau, sering dibawakan selama perayaan kerajaan dan juga membawa tema moral dan spiritual.

Upacara Istana dan Acara Tahunan

Setiap kesultanan mengembangkan kalender upacara istana yang memperkuat otoritas suci penguasa dan kesejahteraan kerajaan. Di istana-istana Jawa Yogyakarta dan Surakarta, upacara Garebeg (atau Grebeg) adalah contoh utama. Tiga kali setahun, pada hari raya Islam Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi, keraton mengadakan prosesi Grebeg.

Selama Grebeg Maulud (juga disebut festival Sekaten), pelayan Sultan membawa persembahan mewah berbentuk gunung (gunungan) melalui alun-alun istana ke masjid. Satu gunungan besar terdiri dari beras, buah-buahan, dan makanan, melambangkan kemurahan hati Sultan.

Setelah doa, persembahan ini secara seremonial "diserang" oleh penduduk yang percaya bahwa mendapatkan sepotong dari itu akan membawa berkah. Ritual ini menunjukkan peran Sultan sebagai penyedia dan timbal balik spiritual antara penguasa dan subjek.

Contoh lain adalah Siraman Pusaka, pembersihan tahunan pusaka kerajaan (seperti keris suci), disertai dengan upacara untuk mencuci energi negatif. Di keraton Cirebon, upacara Panjang Jimat diadakan selama Maulid, menampilkan prosesi benda-benda pusaka termasuk Al-Qur'an kuno dan piring makanan simbolis, mencerminkan warisan Islam dan mistis Cirebon.

Kesultanan Aceh mengamati hari raya Islam Maulid Nabi dengan perayaan selama sebulan dan pesta komunal (dikenal sebagai Kanduri Maulod), yang dilindungi oleh istana, untuk memperkuat solidaritas Islam antara Sultan dan rakyatnya.

Upacara-upacara ini, baik di Jawa maupun Sumatera, menggabungkan ketaatan religius dengan kemegahan kerajaan. Mereka biasanya melibatkan keluarga kerajaan, pengawal istana dalam seragam tradisional, gajah atau kuda dalam parade (di Aceh dan Yogyakarta, misalnya), dan distribusi sedekah atau makanan.

Melalui acara-acara ini, keraton menegaskan bahwa kesultanan bukan hanya institusi politik tetapi kepercayaan suci untuk menegakkan tatanan kosmis dan sosial.

Otoritas Spiritual Sultan: Wahyu Keprabon

Dalam tradisi Jawa, kerajaan sangat dipenuhi dengan signifikansi spiritual. Konsep kunci adalah Wahyu Keprabon, secara harfiah "wahyu kerajaan", yang mengacu pada mandat ilahi atau cahaya suci yang melegitimasi pemerintahan raja. Dipercaya bahwa penguasa sejati menerima tanda atau wahyu surgawi, sering divisualisasikan sebagai cahaya bercahaya yang turun dari Tuhan, memberikan dia hak untuk memerintah.

Mandat mistis ini tidak diwariskan secara otomatis melalui darah. Sebaliknya, ini adalah karunia ilahi yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, itulah mengapa kronik Jawa sering menggambarkan pangeran saingan bermeditasi atau menjalani upacara asketis untuk menarik Wahyu Keprabon. Mereka yang menerimanya dianggap memiliki sebagian otoritas ilahi.

Sultan yang diberkahi dengan wahyu keprabon menganggap posisinya sebagai tugas suci yang dipercayakan oleh Tuhan, dimaksudkan untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam praktiknya, konsep ini memperkuat gagasan bahwa pemerintahan Sultan disahkan oleh surga, dan dengan demikian pemberontakan terhadapnya bukan hanya pengkhianatan tetapi juga penistaan.

Sultan sering disebut dengan gelar yang mencerminkan status semi-ilahi ini. Misalnya, dalam teks Jawa kuno, raja adalah "Ingkang sinuhun kapinggil" (orang yang sangat dihormati) atau bahkan "Khalifatullah" (khalifah Tuhan di Bumi). Tradisi istana seperti tarian Bedhaya yang disebutkan sebelumnya atau ritual meditatif oleh raja adalah cara untuk menegaskan koneksi spiritual ini.

Bahkan di Indonesia modern, gema Wahyu Keprabon bertahan dalam budaya politik. Orang Jawa kadang-kadang secara alegoris berbicara tentang "mandat" yang diperlukan untuk memimpin, gagasan bahwa bahkan presiden Indonesia kadang-kadang dikatakan mencari wahyu untuk melegitimasi kepemimpinan mereka.

Di Sumatera, aspek spiritual juga hadir tetapi dibingkai lebih eksplisit dalam istilah Islam. Sultan Aceh, misalnya, diberi gelar kehormatan seperti Zilullah fil-Alam (Bayangan Tuhan di Bumi) dalam surat, menunjukkan kepercayaan pada otoritas mereka yang dipandu secara ilahi. Sultan adalah pelindung iman, sering memimpin shalat Jumat atau mengeluarkan dekrit sesuai dengan ajaran agama.

Di seluruh Jawa dan Sumatera, ideologi kerajaan suci ini memberikan dasar yang kuat untuk legitimasi sultan, membantu menyatukan rakyat mereka di bawah kerangka spiritual dan budaya bersama.

Analisis Perbandingan Kesultanan yang Berbeda

Baik Jawa maupun Sumatera menjadi tuan rumah sejumlah kesultanan berpengaruh, masing-masing dengan sejarah dan kekhasan budayanya sendiri. Saya akan memeriksa beberapa kesultanan besar di Jawa dan Sumatera, diikuti dengan perbandingan pemerintahan dan ekspresi budaya mereka.

Kesultanan di Jawa

Kesultanan dan pusat kerajaan Jawa besar termasuk Demak, Mataram, Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, dan Banten (antara lain). Negara-negara ini didominasi Jawa dalam budaya (dengan pengaruh Islam yang signifikan) dan sering berbagi keturunan atau koneksi historis.

Demak (Jawa Tengah) adalah kesultanan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Demak bangkit setelah jatuhnya Majapahit dan mendominasi pantai utara Jawa dan bagian Sumatera. Ia memainkan peran penting dalam penyebaran awal Islam di Jawa. Penguasa Demak, bergelar Sultan, menggabungkan kepemimpinan Islam dengan tradisi kerajaan Jawa. Demak berumur pendek karena perselisihan suksesi, dan digantikan oleh Pajang dan kemudian Mataram.

Mataram (Jawa Tengah dan Timur) adalah kerajaan Jawa daratan yang kuat dengan ibu kota di wilayah Yogya/Solo. Didirikan oleh Sutawijaya (Panembahan Senapati) pada akhir abad ke-16, ia mencapai puncaknya di bawah Sultan Agung (memerintah 1613-1645). Agung memperluas wilayah Mataram untuk mencakup sebagian besar Jawa, menaklukkan Surabaya dan Cirebon, dan bahkan mengirim ekspedisi ke Sumatera dan Kalimantan.

Ia terkenal mengepung Belanda di Batavia pada tahun 1628-29 (tidak berhasil). Istana Mataram memadukan struktur kesultanan Islam dengan adat Jawa yang lebih tua. Agung sendiri mengambil gelar Sultan di kemudian hari dalam pemerintahannya. Setelah Agung, konflik internal dan intervensi Belanda melemahkan Mataram. Akhirnya dibagi oleh Perjanjian Giyanti (1755) menjadi dua monarki yang lebih kecil, Yogyakarta dan Surakarta.

Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) adalah penerus langsung Mataram, didirikan untuk Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Kesultanan Yogyakarta melanjutkan garis Mataram dan mempertahankan tradisi istana penuh. Di bawah pemerintahan kolonial itu adalah negara pangeran semi-otonom.

Secara budaya, keraton Yogya menjadi terkenal karena melestarikan seni Jawa (tari, gamelan, batik). Sultan memegang peran spiritual dan temporal. Di Indonesia modern, Kesultanan bertahan. Sultan yang memerintah secara resmi adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengintegrasikan institusi kerajaan ini ke dalam republik.

Surakarta (Kasunanan Surakarta) adalah penerus lain Mataram, diperintah oleh keturunan Pakubuwono III (garis yang tetap berkuasa setelah Giyanti). Raja Surakarta bergelar Susuhunan (Pakubuwono). Tradisi istana Surakarta sangat mirip dengan Yogyakarta, dengan fokus pada seni halus (gaya tari dan musik Surakarta sangat dihargai).

Selain Keraton Susuhunan, Surakarta juga memiliki kepangeranan Mangkunegaran (didirikan 1757) untuk cabang cadet. Secara politik, monarki Surakarta kehilangan kekuasaan pemerintahan resmi setelah kemerdekaan Indonesia, tetapi keluarga kerajaan masih melakukan tugas-tugas seremonial dan dihormati sebagai penjaga budaya.

Cirebon (Jawa Barat) adalah kesultanan Islam di pantai barat laut Jawa. Menurut tradisi, itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati (seorang wali Wali Songo yang dihormati) yang menyatakan Cirebon independen dari kerajaan Sunda Pajajaran pada tahun 1482. Cirebon menjadi pelabuhan perdagangan yang berkembang dan pusat pembelajaran Islam pada abad ke-16 dan ke-17.

Uniknya, ia kemudian terpecah menjadi beberapa keraton kecil: Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan (pada akhir abad ke-17 hingga ke-18) karena pembagian suksesi. Hingga hari ini, rumah kerajaan Cirebon ini bertahan dan masih melakukan peran seremonial dan budaya tertentu (meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan politik). Budaya Cirebon adalah perpaduan Jawa dan Sunda, dan terkenal dengan tradisi batik khas dan tari topeng yang dilindungi oleh istana.

Banten (Jawa Barat) adalah kesultanan terkemuka di Jawa barat, didirikan ketika putra Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, menjadi Sultan pertama Banten pada tahun 1520-an (setelah merebut pelabuhan Banten dari Sunda). Banten makmur sebagai pusat perdagangan lada, terlibat dalam perdagangan dengan orang Eropa dan Asia.

Ia sangat Islam. Sultannya membangun Masjid Agung Banten (masih berdiri) dan menyambut pedagang Muslim. Banten mencapai zaman keemasan di bawah Sultan Ageng Tirtayasa (pertengahan abad ke-17), tetapi kemudian perselisihan internal dan perambahan Belanda melemahkannya. Kesultanan akhirnya dihapuskan pada tahun 1813 ketika Inggris (di bawah Raffles, selama perang Napoleon) menggulingkan Sultan terakhir.

Wilayah inti Banten diserap ke dalam Jawa kolonial setelahnya. Secara budaya, Banten meninggalkan warisan beasiswa dan arsitektur Islam (istana tua dan bentengnya adalah situs arkeologi hari ini).

Kesultanan di Sumatera

Kesultanan besar Sumatera termasuk Aceh, Minangkabau (Pagaruyung), Deli, Siak, Palembang, antara lain. Ini adalah bagian dari dunia Melayu yang lebih luas dalam hal bahasa dan budaya (kecuali Minangkabau, yang etnis berbeda), dengan identitas Islam yang kuat.

Aceh Darussalam (Sumatera Utara) adalah kesultanan yang didirikan di ujung utara Sumatera sekitar akhir abad ke-15 (secara tradisional 1496 oleh Sultan Ali Mughayat Syah). Ia tumbuh kuat pada abad ke-16 hingga ke-17 dengan mengendalikan perdagangan rempah-rempah regional (lada, timah) dan menjadi kerajaan Islam paling tangguh di Asia Tenggara selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Iskandar Muda sangat memperluas wilayah dan pengaruh Aceh, menjadikannya kekuatan angkatan laut yang dominan dan bahkan menangkap bagian dari Semenanjung Melayu. Secara budaya, Aceh adalah benteng pembelajaran Islam. Ia disebut "serambi Mekah", menarik sarjana yang menghasilkan manuskrip dan sastra Islam.

Istana Aceh terkenal dengan kemegahan dan kepatuhan pada hukum Islam. Wanita bahkan memegang tahta pada akhir abad ke-17 (Aceh memiliki empat ratu yang memerintah berturut-turut). Secara politik, Aceh mempertahankan kemerdekaannya jauh lebih lama daripada negara-negara Sumatera lainnya, menolak penaklukan Belanda sampai Perang Aceh (1873-1903). Belanda akhirnya mencaplok Aceh pada tahun 1903, mengakhiri kesultanan. Warisan Aceh bertahan dalam identitas regional yang kuat dan tradisi Islam di Indonesia hari ini.

Pagaruyung (Minangkabau) (Sumatera Barat) memiliki Kerajaan Pagaruyung, sebuah kerajaan yang menurut tradisi didirikan oleh Adityawarman pada abad ke-14 (sebagai kerajaan Buddha-Hindu). Ia secara bertahap diislamkan pada abad ke-17. Penguasa Muslim pertama dikenal sebagai Sultan Alif sekitar tahun 1600-an.

Kerajaan Minangkabau unik untuk masyarakat matrilinealnya dan struktur kekuasaan yang terdesentralisasi. Daripada sultan mutlak, pemerintahan Minangkabau ditandai oleh dewan kepala klan (datuk) dan sistem adat proto-demokratis. Isu-isu lokal diputuskan dalam pertemuan komunal (kerapatan adat).

Ini membuat kesultanan Minangkabau sangat berbeda: Yang di-Pertuan (raja) Pagaruyung memiliki peran yang lebih simbolis dan menengahi di antara klan. Peribahasa budaya terkenal "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" ("adat didasarkan pada Islam, Islam didasarkan pada Al-Qur'an") berasal dari Minangkabau, mencerminkan bagaimana hukum Islam dan adat lokal terjalin.

Monarki Pagaruyung secara efektif berakhir selama Perang Padri (1803-1833) ketika konflik antara reformis Islam dan kepala adat tradisional menyebabkan intervensi Belanda dan pembakaran istana Pagaruyung pada tahun 1804. Hari ini, Minangkabau tidak memiliki sultan aktif, tetapi Istana Basa Pagaruyung yang dibangun kembali berdiri sebagai museum budaya, dan pemimpin adat Minangkabau masih memegang pengaruh dalam masyarakat lokal.

Deli (Sumatera Timur, sekitar Medan) muncul pada abad ke-17 sebagai negara Muslim Melayu di apa yang sekarang Sumatera Utara. Sejarah awalnya terkait dengan Kesultanan Aceh (Deli pernah berada di bawah pengaruh Aceh). Pada abad ke-19, Deli menjadi terkenal dengan perkebunan tembakaunya, yang membuatnya sangat makmur di bawah perlindungan kolonial Belanda.

Ibu kota, Medan, tumbuh pesat. Istana Maimun (Istana Maimoon) di Medan, dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Ma'mun Al Rashid, menampilkan perpaduan pengaruh arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan Eropa Deli. Istana ini sekarang berfungsi sebagai museum yang menampilkan kemegahan kesultanan itu.

Siak Sri Indrapura (Riau, Sumatera Timur) didirikan pada tahun 1720-an di Sumatera timur (wilayah Riau) oleh Raja Kecik, dan kemudian sering bergumul dengan Johor dan Belanda untuk pengaruh. Ia naik ke keunggulan pada abad ke-18 hingga ke-19 mengendalikan perdagangan di sepanjang Selat Malaka.

Sultan Siak adalah Melayu dan sangat Islam. Mereka membangun istana megah (Istana Asserayah Hasyimiah) pada akhir abad ke-19 yang masih berdiri. Siak menandatangani perjanjian dengan Belanda menjadi protektorat, dan Sultan terakhirnya, Syarif Kasim II, terkenal menyerahkan tahta dan kekayaannya kepada Republik Indonesia pada tahun 1946 untuk mendukung kemerdekaan. Istana Siak sekarang adalah museum. Budaya kesultanan adalah Melayu dengan tradisi tarian istana yang kaya (tarian Zapin) dan musik yang menggabungkan pengaruh Arab.

Palembang Darussalam (Sumatera Selatan), yang pernah menjadi jantung kekaisaran Srivijaya lama, muncul kembali sebagai kesultanan pada abad ke-17. Pendirinya adalah keturunan Jawa yang bermigrasi ke Palembang dan kawin campur dengan Melayu lokal, menciptakan budaya istana hibrida. Kesultanan secara resmi dimulai pada tahun 1659 di bawah Sultan Abdul Rahman.

Palembang terkenal dengan produksi persenjataannya dan lokasi strategisnya di Sungai Musi. Secara budaya, elit Palembang berbicara bahasa Melayu tetapi juga mempertahankan beberapa tradisi istana Jawa (misalnya, batik Palembang dan wayang kulit ada, dipengaruhi oleh Jawa). Kesultanan harus menyeimbangkan antara kekuatan yang lebih kuat (Jawa, Johor, VOC).

Pada tahun 1811, selama interregnum Inggris singkat, Palembang menghadapi intervensi, dan akhirnya pada tahun 1823 Belanda menyerang dan mengasingkan Sultan terakhir, Mahmud Badaruddin II, menghapuskan kesultanan. Keraton Palembang dihancurkan setelah kejatuhannya. Hari ini Palembang mengingat sultan-sultannya dalam tradisi lokal (Sultan Mahmud Badaruddin II dihormati sebagai pahlawan nasional), dan Masjid Agung kota dan artefak yang tersisa mencerminkan masa lalu kerajaannya.

Perbedaan dan Kesamaan: Kesultanan Jawa vs Sumatera

Meskipun elemen budaya Melayu-Indonesia dan Islam yang sama, kesultanan Jawa dan Sumatera mengembangkan cita rasa pemerintahan dan tradisi yang berbeda.

Pemerintahan dan Struktur Kekuasaan: Kesultanan Jawa cenderung menjadi monarki yang lebih terpusat dengan penguasa yang disahkan secara ilahi di puncak. Teori politik Jawa mengangkat Sultan/Raja sebagai tokoh yang hampir semi-ilahi (ratu dengan mandat wahyu), dan birokrasi istana (priyayi) terstruktur ketat di sekitar dia. Perselisihan suksesi terjadi, tetapi biasanya dalam hierarki aristokrat yang ditentukan.

Sebaliknya, banyak kesultanan Sumatera, terutama yang dalam tradisi Melayu, beroperasi dengan model yang agak terdesentralisasi atau federatif. Misalnya, Pagaruyung Minangkabau memiliki sistem seperti konfederasi dengan pemimpin datuk regional, dan Aceh mendelegasikan otoritas kepada kepala lokal (uleebalang) di provinsi-provinsinya. Sering ada dewan bangsawan atau Orang Kaya yang dapat mempengaruhi atau bahkan memeriksa keputusan Sultan di negara-negara Melayu.

Namun, beberapa kesultanan Sumatera seperti Aceh dan Siak lebih absolutis (sultan Aceh menggunakan kekuatan kuat, meskipun mereka harus menenangkan ulama). Secara keseluruhan, istana Jawa memproyeksikan citra yang lebih otokratis (menekankan otoritas supranatural raja), sedangkan istana Sumatera (terutama Melayu) menekankan legitimasi Islam dan konsultasi dengan bangsawan.

Ekspresi Budaya: Keraton Jawa menempatkan penekanan berat pada kehalusan dan kontinuitas dengan kemegahan pra-Islam. Mereka mewarisi banyak praktik istana Hindu-Buddha (seperti tata letak istana yang selaras dengan prinsip kosmis, penggunaan bahasa Jawa Kuno yang dipengaruhi Sanskerta dalam sastra, dll.) dan menggunakannya kembali dalam konteks Islam.

Ritual seperti tarian Bedhaya atau persembahan kepada roh mitologis (misalnya, Ratu Laut Selatan) berlanjut bersama ketaatan Islam, mencerminkan kecenderungan sinkretis dalam budaya Jawa. Kesultanan Sumatera, sebaliknya, lebih condong ke tradisi Islam yang ketat dan identitas Melayu.

Seni istana di alam Melayu sering berkisar pada pembacaan Al-Qur'an, puisi yang dipengaruhi Persia, dan bentuk musik/tari yang dianggap dapat diterima dalam Islam (seperti tarian Zapin dengan pengaruh Arab). Umumnya ada lebih sedikit penggabungan elemen Hindu-Buddha dalam ritual (dengan pengecualian di tempat-tempat seperti Palembang yang memiliki pengaruh Jawa).

Namun, satu kesamaan adalah patronase sastra: baik istana Jawa maupun Sumatera menghasilkan karya sastra yang kaya, Jawa dengan kronik dan cerita wayang mereka, Sumatera dengan hikayat dan syair (puisi), sering di bawah sponsor kerajaan.

Hierarki Sosial dan Etiket: Baik Jawa maupun Sumatera memiliki aristokrasi, tetapi hierarki sosial Jawa lebih berstrata dan dikodifikasi. Perbedaan priyayi vs wong cilik (rakyat jelata) sangat menonjol di Jawa, dan etiket yang rumit (tingkat bahasa, ritual membungkuk, pakaian istana) mendefinisikan interaksi.

Di istana Melayu Sumatera, sementara etiket dan rasa hormat untuk pangkat penting (gelar seperti Tun, Teuku, Encik menunjukkan pangkat), protokol agak kurang rumit daripada di Jawa. Seorang bangsawan Melayu mungkin mengenakan pakaian songket yang khas dan menggunakan ucapan kehormatan, tetapi jangkauan tingkat ucapan (seperti krama vs ngoko Jawa) tidak ada. Orang Melayu umumnya menggunakan satu bahasa istana (Melayu) dengan istilah kehormatan.

Minangkabau sekali lagi berbeda: masyarakat matrilinealnya berarti kepala memperoleh status dari klan ibu, dan rakyat jelata bisa naik dengan jasa dalam struktur klan, menunjukkan pandangan sosial yang lebih egaliter (Minangkabau dikenal dengan peribahasa "duduak samo randah, tagak samo tinggi", duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menandakan etos egaliter dalam dewan).

Jadi, bisa dikatakan masyarakat Jawa lebih hierarkis ketat, sedangkan beberapa masyarakat Sumatera memungkinkan mobilitas sosial yang lebih cair melalui dewan adat atau beasiswa agama.

Agama dan Peran Sultan: Semua kesultanan ini adalah Islam, tetapi interpretasi peran spiritual Sultan berbeda. Sultan Jawa menyerap beberapa mistisisme (Kejawen) dan sering mempraktikkan iman sinkretis secara pribadi yang mencampur Islam Sufi dan kepercayaan Jawa kuno. Mereka dipandang sebagai penguasa politik dan kunci spiritual alam (misalnya, melakukan ritual untuk memastikan panen yang baik, berkomunikasi dengan penjaga roh tanah).

Sultan Sumatera umumnya lebih ketat Islam dalam citra, terutama sultan Aceh dan Melayu yang membanggakan diri sebagai penegak syariah dan promotor haji dan pembelajaran Islam. Sultan Iskandar Muda Aceh, misalnya, menerapkan hukum Islam dan menjadi tuan rumah banyak sarjana Islam internasional.

Kesamaannya adalah bahwa di kedua wilayah sultan membangun masjid besar dan mendorong ketaatan Islam, dengan demikian memperkuat legitimasi mereka sebagai pemimpin agama. Namun, istana Jawa juga menjaga upacara lama (seperti menghormati leluhur kerajaan Majapahit atau menawarkan persembahan labuhan ke laut), sesuatu yang mungkin tidak dilakukan Sultan Melayu yang saleh di Sumatera.

Basis Ekonomi: Banyak kesultanan Jawa (Demak, Mataram) didasarkan pada kekayaan agraria, mengendalikan lahan pertanian padi Jawa, dan dilengkapi dengan perdagangan dari pelabuhan (sering diperebutkan dengan orang Eropa). Kesultanan Sumatera seperti Aceh, Deli, Siak, Palembang sangat terlibat dalam perdagangan (rempah-rempah, timah, emas, produk hutan) karena geografi Sumatera dengan sungai yang dapat dilayari dan kedekatan dengan Selat.

Ini membuat politik Sumatera lebih terjerat dengan perusahaan perdagangan Eropa sejak awal (Aceh dengan Portugis/Belanda, Palembang dan Siak dengan VOC, dll.), sedangkan interior Jawa memiliki lebih banyak isolasi sampai Belanda melakukan intervensi militer. Akibatnya, istana Sumatera kadang-kadang menunjukkan lebih banyak pengaruh asing dalam budaya material (misalnya, meriam Eropa di istana Aceh, atau campuran gaya arsitektur India dan Arab di istana seperti Istana Maimun), sedangkan istana Jawa tetap sebagian besar Jawa-Indonesia dalam gaya dengan fitur Eropa minimal sampai masa kolonial kemudian.

Singkatnya, kesultanan Jawa dan Sumatera berbagi kerangka umum monarki Islam dan sifat budaya Nusantara (kepulauan), tetapi mereka berbeda dalam tingkat sentralisasi, sinkretisme budaya, dan gaya istana. Kerajaan Jawa menekankan tradisi keraton yang hampir kekaisaran yang turun dari Jawa kuno, mempertahankan adat yang sangat diritualisasi dan kerajaan yang disahkan secara kosmis.

Kesultanan Sumatera, bagian dari lingkup Melayu-Islam yang lebih luas, cenderung menekankan legitimasi Islam, koneksi merkantil, dan dalam beberapa kasus, pemerintahan partisipatif melalui institusi adat lokal. Kedua aliran, bagaimanapun, telah berkontribusi kaya pada permadani sejarah Indonesia, menunjukkan dua jalur bagaimana Islam dan monarki berbaur dengan adat lokal di Nusantara.

Warisan dan Peran Kontemporer

Warisan keraton dan kesultanan tetap menjadi bagian hidup dari masyarakat Indonesia hari ini. Meskipun era pemerintahan monarki sebagian besar telah berakhir (Indonesia adalah republik), peran budaya dan simbolis institusi kerajaan ini terus berlanjut dalam beberapa cara.

Warisan Budaya dan Pariwisata

Banyak istana kerajaan di Jawa dan Sumatera telah dilestarikan sebagai situs warisan penting dan museum hidup. Misalnya, Keraton Yogyakarta dan Pura Mangkunegaran serta Keraton Surakarta di Solo terbuka untuk pengunjung, menampilkan arsitektur tradisional, kostum, dan artefak keluarga kerajaan.

Keraton Yogyakarta, kompleks megah yang ditata untuk mencerminkan konsep kosmis Jawa, menampung paviliun dengan pameran pusaka kerajaan, set gamelan, dan diorama ukuran hidup upacara istana untuk pengalaman publik. Turis dapat menonton pertunjukan budaya harian di sana, seperti konser gamelan atau pertunjukan wayang kulit, yang dikurasi oleh istana.

Demikian pula, di Sumatera, Istana Maimun dari bekas Kesultanan Deli di Medan telah diubah menjadi museum. Pengunjung dapat menjelajahi ruang tahta berlapis emas dan campuran desain Melayu, Timur Tengah, dan Eropa, mencerminkan kejayaan kesultanan itu.

Situs-situs ini tidak hanya mendorong wisata budaya tetapi juga mendidik orang Indonesia dan orang asing tentang masa lalu monarki negara. Ketenaran berkelanjutan istana-istana ini, sering menjadi atraksi utama di kota mereka, membuktikan integrasi sukses warisan kerajaan ke dalam warisan nasional. Pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan banyak keraton ini sebagai ikon budaya Indonesia (sering di bawah spanduk wisata Istana/keraton di Jawa, dan wisata warisan di Sumatera).

Pelestarian Seni dan Upacara

Kesultanan modern (atau apa yang tersisa dari istana mereka) memainkan peran penting dalam melestarikan seni tradisional. Keluarga kerajaan dan pelayan mereka sering berfungsi sebagai penjaga tarian istana, musik, dan kerajinan. Misalnya, istana Yogyakarta dan Surakarta masih melatih penari dalam gaya klasik Bedhaya dan Serimpi, memastikan tarian berusia berabad-abad ini diteruskan ke generasi baru.

Keraton mempertahankan orkestra gamelan yang tampil untuk upacara dan acara khusus, menjaga komposisi musik hidup yang mungkin hilang. Di istana Mangkunegaran Surakarta, seseorang dapat menemukan arsip notasi lama dan repertoar hidup lagu istana.

Banyak kesultanan juga terus mengadakan upacara khas mereka. Kesultanan Yogyakarta, misalnya, masih mengadakan perayaan Grebeg dan Sekaten tahunan dengan Sultan berpartisipasi atau setidaknya memimpin. Ini telah menjadi bagian dari kalender kota dan menarik ribuan penonton. Acara seperti itu sering dilakukan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah dan otoritas agama, memadukan tradisi dengan kehidupan sipil modern.

Di Cirebon, keraton Kasepuhan setiap tahun mengamati prosesi Panjang Jimat (Maulid Nabi), dan keturunan kerajaan muncul dalam regalia penuh. Meskipun upacara ini sekarang lebih banyak melayani peran budaya daripada fungsi negara, mereka penting untuk identitas dan kontinuitas masyarakat.

Fakta bahwa kesultanan yang terpecah Cirebon "tetap ada hari ini, melakukan tugas seremonial" meskipun tidak memiliki kekuasaan politik menggarisbawahi bagaimana peran budaya rumah kerajaan ini telah bertahan.

Peran Modern Tokoh Kerajaan

Beberapa sultan atau pewaris kerajaan telah menemukan peran baru yang diakui secara formal. Kasus yang paling menonjol adalah Yogyakarta. Dengan desain konstitusional, Sultan Yogyakarta yang memerintah (saat ini Sultan Hamengkubuwono X) secara otomatis menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan unik ini menegaskan kepemimpinan historis Sultan dalam pemerintahan lokal, secara efektif memadukan monarki dengan demokrasi. Dengan cara berbeda, Sultan Ternate (di Maluku) dan beberapa raja Indonesia timur lainnya telah diberi peran kehormatan dalam dewan budaya.

Di banyak tempat, tokoh kerajaan dipandang sebagai pemimpin masyarakat informal atau duta budaya. Mereka sering diundang ke acara nasional, seperti pembukaan festival tradisional atau mewakili warisan Indonesia di luar negeri. Misalnya, delegasi kerajaan (termasuk pangeran Jawa dan Sumatera) kadang-kadang melakukan diplomasi budaya dengan mengunjungi negara lain dalam program pertukaran budaya.

Sementara mereka tidak lagi menggunakan otoritas politik, individu-individu ini membawa bobot moral. Pernyataan mereka tentang masalah budaya atau agama dihormati oleh komunitas mereka.

Integrasi ke dalam Identitas Nasional

Indonesia, sejak kemerdekaan, telah membuat identitas nasional yang merangkul keragaman, termasuk warisan kerajaan pra-republik. Buku teks sekolah mengajarkan tentang sultan heroik yang menolak kolonialisme (seperti Diponegoro dari Yogyakarta, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau, atau Cut Nyak Dhien dari keluarga kerajaan Aceh).

Gambar keraton dan raja digunakan dalam kampanye pariwisata dan simbol lokal. Misalnya, simbol provinsi Yogyakarta mencakup penggambaran payung kerajaan, dan simbol Aceh menggabungkan masjid megah (warisan kesultanan).

Festival Keraton Nusantara, acara nasional yang diadakan secara berkala (sering diselenggarakan oleh kota-kota istana yang berbeda), mengumpulkan perwakilan puluhan rumah kerajaan Indonesia untuk merayakan kostum tradisional, ritual, dan kerajinan. Festival ini, didukung oleh pemerintah, menyoroti bagaimana warisan kerajaan sekarang menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional bersama.

Tidak jarang melihat museum publik dinamai raja, jalan-jalan dengan nama seperti Sultan Agung atau Sisingamangaraja, dan patung sultan bersejarah di pusat kota. Semua ini adalah upaya sadar untuk menghormati warisan monarki dalam narasi republik.

Inisiatif Masyarakat dan Pemerintah

Baik badan pemerintah maupun komunitas lokal bekerja untuk melestarikan warisan keraton. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendaftarkan beberapa istana dan seni istana sebagai warisan budaya takbenda nasional. Proyek restorasi telah dilakukan untuk bangunan istana (misalnya, merekonstruksi Istana Pagaruyung di Sumatera Barat dalam gaya tradisional setelah hilang karena kebakaran).

Pemerintah daerah mendanai acara tahunan seperti Sekaten atau minggu budaya Aceh, mengakui bahwa tradisi ini menambah kohesi sosial dan pariwisata. Organisasi non-pemerintah dan yayasan keluarga kerajaan juga berperan. Di Surakarta, keluarga kerajaan Pakubuwono mendirikan yayasan untuk mengelola museum dan arsip istana.

Di Aceh, institusi budaya melestarikan manuskrip dari era kesultanan dan mempromosikan bahasa Aceh yang digunakan di istana. Penggunaan gelar yang berkelanjutan, beberapa provinsi secara seremonial masih mengakui gelar seperti Sultan atau Raja untuk keluarga tertentu, juga membantu menjaga tradisi ini dalam kesadaran publik.

Pada dasarnya, keraton dan kesultanan Jawa dan Sumatera telah bertransisi dari pusat kekuasaan politik menjadi mercusuar warisan budaya. Istana fisik mereka, dengan paviliun dan halaman mereka, berdiri sebagai monumen masa lalu Indonesia yang kaya. Warisan tak benda, musik, tari, pakaian, dan bahasa istana, dijaga tetap hidup melalui praktik dan dokumentasi.

Jauh dari menjadi peninggalan, tradisi kerajaan ini secara aktif berkontribusi pada permadani multikultural Indonesia dan berfungsi sebagai sumber kebanggaan regional. Rasa hormat yang diberikan kepada rumah tangga kerajaan yang bertahan (sering ditangani dengan gelar kehormatan dalam acara) menunjukkan kontinuitas penghargaan.

Seperti yang diamati Stuart Robson, keraton Jawa masih memiliki "pentingnya berkelanjutan di awal abad ke-21", pernyataan yang dapat diperluas ke banyak istana lain di Nusantara. Melalui pelestarian yang hati-hati dan penggunaan adaptif, Indonesia telah memastikan bahwa warisan kesultanannya tetap menjadi pengaruh hidup, menjembatani masa lalu historis dengan masa kini, dan kemungkinan masa depan, sebagai elemen abadi identitas bangsa.

Kesimpulan

Ketika saya merenungkan perjalanan panjang melalui dunia keraton dan kesultanan ini, saya merasakan kekaguman mendalam terhadap kekayaan sejarah dan budaya yang telah mereka wariskan kepada Indonesia. Dari Mataram yang megah hingga Aceh yang perkasa, dari Yogyakarta yang elegan hingga Palembang yang strategis, setiap kesultanan memiliki cerita uniknya sendiri tentang kekuasaan, budaya, dan adaptasi.

Yang paling mengesankan saya adalah bagaimana institusi-institusi kerajaan ini berhasil memadukan berbagai pengaruh, dari Hindu-Buddha hingga Islam, dari tradisi lokal hingga kontak dengan dunia luar, menciptakan sintesis budaya yang unik dan khas Indonesia. Keraton bukan sekadar istana, melainkan pusat peradaban yang memelihara seni, sastra, musik, dan nilai-nilai spiritual.

Perbedaan antara kesultanan Jawa dan Sumatera juga sangat menarik. Jawa dengan penekanannya pada hierarki yang ketat, sinkretisme spiritual, dan kehalusan budaya, berbeda dengan Sumatera yang lebih egaliter dalam beberapa aspek, lebih ketat dalam Islam, dan lebih terbuka pada pengaruh perdagangan internasional. Namun keduanya sama-sama kaya dan berharga dalam kontribusinya terhadap identitas Indonesia.

Dalam era modern, transformasi keraton dari pusat kekuasaan politik menjadi penjaga warisan budaya adalah contoh luar biasa tentang bagaimana tradisi dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Sultan Yogyakarta yang juga menjabat sebagai gubernur adalah contoh sempurna bagaimana nilai-nilai tradisional dan pemerintahan modern dapat hidup berdampingan.

Pelestarian seni istana, dari tarian Bedhaya yang sakral hingga musik gamelan yang mistis, dari wayang kulit yang filosofis hingga batik yang indah, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga akar budayanya. Festival-festival seperti Sekaten dan Grebeg bukan hanya atraksi wisata, tetapi ritual hidup yang menghubungkan generasi masa kini dengan leluhur mereka.

Yang membuat saya paling terkesan adalah bagaimana masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat biasa, menghargai dan merawat warisan kerajaan ini. Museum-museum yang terawat, upacara-upacara yang masih dijalankan, dan rasa hormat yang diberikan kepada keluarga kerajaan menunjukkan bahwa warisan ini bukan sekadar masa lalu yang mati, melainkan bagian hidup dari identitas nasional.

Dalam dunia yang semakin globalisasi dan homogen, keberadaan keraton dan pelestarian tradisi istana menawarkan sesuatu yang sangat berharga: akar, identitas, dan kesinambungan dengan masa lalu. Mereka mengingatkan kita bahwa modernisasi tidak harus berarti meninggalkan tradisi, bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan warisan budaya.

Bagi generasi muda Indonesia, keraton dan kesultanan menawarkan jendela ke masa lalu yang gemilang, sumber inspirasi, dan model bagaimana memadukan berbagai pengaruh menjadi sesuatu yang unik dan indah. Mereka mengajarkan tentang kehalusan, kesopanan, loyalitas, dan tanggung jawab, nilai-nilai yang tetap relevan dalam dunia modern.

Saat saya mengakhiri artikel ini, saya berharap bahwa warisan luar biasa dari keraton dan kesultanan Jawa dan Sumatera ini akan terus dijaga dan dihargai. Mereka adalah harta karun budaya Indonesia, saksi bisu perjalanan bangsa dari kerajaan-kerajaan kecil hingga negara modern yang besar. Semoga istana-istana megah ini, dengan semua tradisi dan keindahannya, terus berdiri sebagai mercusuar budaya, menginspirasi generasi demi generasi, dan mengingatkan kita semua pada keagungan masa lalu yang membentuk Indonesia hari ini.

Dalam setiap tarian Bedhaya yang dibawakan, setiap nada gamelan yang dimainkan, setiap upacara yang dijalankan, jiwa keraton tetap hidup, menjembatani masa lalu dan masa depan, tradisi dan modernitas, lokalitas dan universalitas. Inilah warisan sejati kesultanan Jawa dan Sumatera, warisan yang akan terus hidup selama bangsa Indonesia menghargai akar dan identitas budayanya.