Warisan 347 Tahun Kekuasaan Belanda: Melacak Jejak VOC Sampai Kemerdekaan Indonesia

2 Nov 2025

Ketika Saya Menemukan Bahwa Sejarah Indonesia Adalah Sejarah Perlawanan

Hujan deras mengguyur kota tua Jakarta ketika saya berdiri di depan bangunan bercat putih dengan jendela-jendela tinggi bergaya Eropa. Ini adalah Gedung Arsip Nasional, bekas gedung pemerintah kolonial Belanda. Di dalam ruangan yang berbau lembab dan kertas tua, saya memegang sebuah dokumen yang mengubah pemahaman saya tentang Indonesia selamanya.

"Ini adalah salinan perjanjian antara VOC dan Sultan Banten dari tahun 1684," kata Pak Arief, seorang arsiparis yang telah menghabiskan 30 tahun hidupnya mengelola dokumen-dokumen kolonial. Jari-jarinya yang keriput menunjuk ke tulisan tangan kuno dalam bahasa Belanda. "Lihat di sini. Sultan dipaksa memberikan monopoli perdagangan lada kepada Belanda. Jika dia menolak, mereka akan mendukung putranya untuk merebut tahta."

Saya tertegun. Ini bukan sekadar catatan sejarah kering. Ini adalah bukti nyata dari 347 tahun penindasan, eksploitasi, dan juga perlawanan yang membentuk Indonesia modern. Dari dokumen ini, dari reruntuan benteng-benteng tua, dari prasasti-prasasti yang tersebar di seluruh Nusantara, saya akan menelusuri jejak periode kolonial Belanda yang telah mengubah nasib jutaan orang Indonesia.

Dalam beberapa bulan berikutnya, perjalanan saya akan membawa saya dari Banda Neira di Maluku, di mana VOC melakukan genosida untuk monopoli pala, hingga Aceh, di mana rakyat berjuang 40 tahun melawan penjajah. Dari perkebunan teh di Jawa Barat yang dibangun dengan kerja paksa, hingga penjara Boven Digoel di Papua, tempat pembuangan para pejuang kemerdekaan. Dari museum-museum yang menyimpan artefak perlawanan, hingga wawancara dengan cucu-cucu para pejuang yang masih mengingat cerita kakek-nenek mereka.

Yang saya temukan adalah narasi yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah saya pelajari di sekolah. Ini bukan hanya cerita tentang penjajah jahat dan yang terjajah yang pasrah. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah perusahaan dagang, VOC, menjadi negara dalam negara. Tentang bagaimana sistem tanam paksa mengubah petani Indonesia menjadi budak di tanah mereka sendiri. Tentang bagaimana pendidikan yang diberikan Belanda justru menciptakan para nasionalis yang akan menggulingkan mereka. Dan tentang bagaimana perlawanan demi perlawanan, dari Diponegoro hingga Sukarno, akhirnya membebaskan Indonesia.

Mari saya ajak Anda dalam perjalanan ini, perjalanan melalui tiga setengah abad yang membentuk Indonesia yang kita kenal hari ini.

VOC: Ketika Sebuah Perusahaan Menjadi Penjajah (1602-1799)

Banda Neira: Di Mana Semuanya Dimulai dengan Genosida

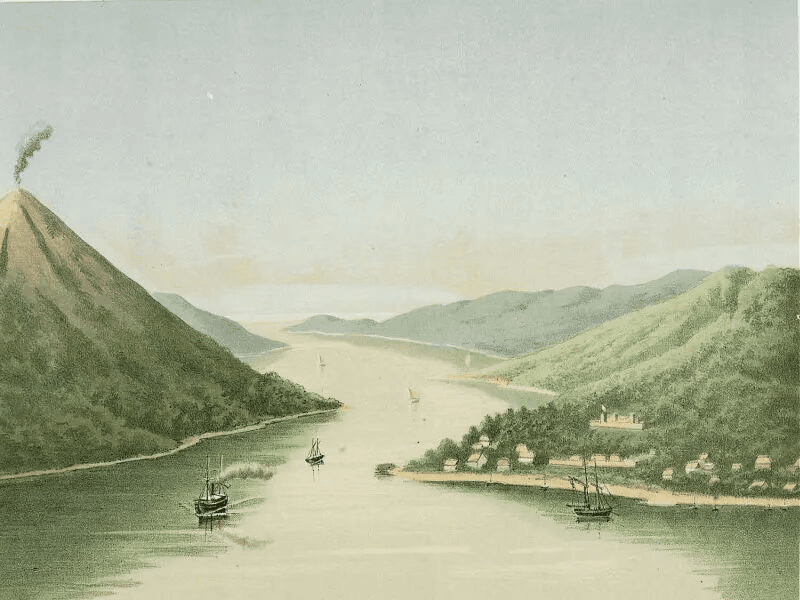

Perjalanan saya dimulai dengan penerbangan ke Ambon, lalu kapal feri kecil ke Kepulauan Banda. Ketika saya tiba di Banda Neira, saya disambut oleh pemandangan yang paradoks: pulau kecil yang sangat indah, dengan air laut biru jernih, pantai berpasir putih, dan gunung berapi Gunung Api yang menjulang di kejauhan. Tapi di balik keindahan ini tersimpan sejarah yang sangat kelam.

Di Museum Banda, saya bertemu dengan Bu Sari, seorang pemandu lokal yang nenek moyangnya adalah keturunan Bandanese yang selamat dari pembantaian VOC. "Di sini," katanya sambil menunjuk ke peta kuno di dinding museum, "dulunya ada sekitar 15.000 orang Banda. Mereka adalah pedagang pala yang makmur, berdagang dengan pedagang dari seluruh Asia. Lalu Belanda datang."

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan yang didukung oleh parlemen Belanda. Tujuan utamanya di Indonesia adalah menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, yang sebelumnya didominasi oleh Portugis dan Spanyol. VOC diberi kekuasaan kuasi-berdaulat yang luar biasa: mereka bisa membangun benteng, berperang, dan merundingkan perjanjian dengan penguasa lokal.

"Pada tahun 1621," lanjut Bu Sari dengan suara yang bergetar, "Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen datang dengan armada besar. Orang Banda menolak memberikan monopoli pala kepada Belanda. Mereka ingin terus berdagang bebas dengan siapa saja. Coen menganggap ini sebagai pemberontakan."

Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu genosida pertama dalam sejarah kolonialisme modern. Pasukan VOC di bawah Coen menyerang pulau demi pulau. Hampir seluruh populasi Banda dibunuh, dikelaparan, atau dideportasi. Dari 15.000 orang, hanya sekitar 1.000 yang selamat. Coen kemudian mengisi kembali pulau-pulau itu dengan budak dari berbagai tempat dan perkeniers (pekebun Belanda) untuk menanam pala secara eksklusif untuk VOC.

Saya berjalan ke bekas benteng Belgica di puncak bukit. Dari sini, saya bisa melihat seluruh Kepulauan Banda. Saya mencoba membayangkan bagaimana 400 tahun yang lalu, pulau-pulau indah ini adalah tempat pembantaian massal, semua demi kontrol atas pala, rempah kecil yang di Eropa harganya setara dengan emas.

"Ini adalah awal kolonialisme Belanda di Indonesia," kata Bu Sari. "Bukan dengan perdagangan yang adil, tapi dengan kekerasan dan genosida. Dan pola ini akan berulang di seluruh Nusantara selama 350 tahun berikutnya."

Batavia: Lahirnya Ibu Kota Kolonial

Dari Banda, saya kembali ke Jakarta. Tapi kali ini, saya melihat kota ini dengan mata yang berbeda. Saya pergi ke Kota Tua, kawasan yang dulunya adalah jantung Batavia, ibu kota VOC.

Di Museum Fatahillah, yang dulunya adalah Balai Kota Batavia, saya bertemu dengan Dr. Bondan, seorang sejarawan yang mengkhususkan diri dalam periode VOC. "Batavia didirikan pada tahun 1619," jelasnya sambil menunjukkan lukisan kuno kota itu. "Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, orang yang sama yang melakukan genosida di Banda, merebut pelabuhan Jayakarta dari penguasa lokal yang bersekutu dengan Banten dan membangun kembali sebagai Batavia, markas besar VOC yang baru."

Lukisan itu menunjukkan kota dengan kanal-kanal seperti Amsterdam, gedung-gedung bergaya Belanda, dan benteng yang kuat. "Coen menyadari nilai strategis Batavia sebagai basis di Jawa," kata Dr. Bondan. "Dari sini, Belanda bisa mengontrol pelayaran dan pasokan untuk armada mereka. Batavia menjadi ibu kota administratif operasi VOC di Asia dan kemudian ibu kota kolonial selama berabad-abad."

Tapi di balik kemegahan Batavia, ada realitas yang brutal. "Di bawah kepemimpinan Coen, VOC mengejar kontrol monopoli dengan kejam," jelas Dr. Bondan. Ketika orang-orang Kepulauan Banda terus menjual pala kepada pedagang Inggris, melanggar monopoli VOC, Coen memerintahkan serangan terkenal pada 1621 yang menghabisi hampir seluruh populasi Bandanese.

Monopoli Rempah: Menghancurkan Pohon untuk Keuntungan

Perjalanan saya berikutnya adalah ke Ambon. Di sini, saya melihat bukti lain dari kebrutalan sistem monopoli VOC: kebijakan "extirpation" atau pemusnahan pohon cengkih.

Saya bertemu dengan Pak Johan, seorang petani tua yang kakeknya pernah bercerita tentang masa VOC. "Kakek saya bilang," katanya sambil duduk di bawah pohon cengkih yang rimbun, "dulu, pasukan Belanda datang ke pulau-pulau yang bukan di bawah kontrol VOC dan membakar semua pohon cengkih. Mereka tidak mau ada cengkih yang tumbuh di luar wilayah mereka."

Ini benar. VOC memerintahkan penghancuran pohon cengkih yang tumbuh di luar kendali langsung mereka, sebuah kebijakan "pemusnahan" untuk menaikkan harga dengan membatasi pasokan. Tentara dan pekerja paksa dikirim untuk mencabut dan membakar pohon cengkih di pulau-pulau yang tidak di bawah kekuasaan VOC, dengan tujuan memusnahkan cengkih apa pun yang bisa dijual di luar monopoli VOC.

"Kebijakan ini menyebabkan penderitaan besar bagi komunitas lokal," kata Pak Johan dengan sedih. "Pohon cengkih adalah sumber kehidupan kami. Nenek moyang kami hidup dari menjual cengkih. Ketika Belanda menghancurkan pohon-pohon itu, mereka menghancurkan kehidupan kami. Tapi itu memastikan keuntungan VOC."

Pada tahun 1630-an, Belanda telah secara efektif menghilangkan kompetisi Portugis di Kepulauan Rempah dan mengontrol ketat ekspor cengkih, pala, dan bunga pala. Konsolidasi kekuatan Belanda di Maluku tidak hanya mengusir Portugis tetapi juga sangat membatasi otonomi sultan lokal di Ternate, Tidore, dan Ambon, membuat mereka menjadi vasal atau mitra bisnis VOC.

Ekspansi VOC: Divide et Impera di Jawa

Kembali ke Jawa, saya melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan Solo untuk memahami bagaimana VOC menguasai pulau terpadat di Indonesia ini. Di Keraton Yogyakarta, saya berbicara dengan seorang abdi dalem (pelayan istana) bernama Mas Darmo yang sangat mengetahui sejarah kerajaan.

"Kesultanan Mataram pada abad ke-17 adalah kerajaan terbesar di Jawa," jelasnya sambil menunjukkan peta kuno. "Pada awalnya, Mataram mentolerir pos perdagangan Belanda kecil di Batavia. Tapi ketika kekuatan VOC tumbuh, ketegangan meningkat."

Sultan Agung dari Mataram, yang telah menyatukan sebagian besar Jawa pada tahun 1620-an, menyerang Batavia pada 1628-1629, mencoba mengusir Belanda ke laut. "Pengepungan gagal karena benteng VOC yang kuat dan jalur pasokan," kata Mas Darmo. "Setelah itu, Mataram harus menerima kehadiran VOC."

Yang lebih kejam adalah bagaimana Belanda kemudian memanfaatkan konflik internal Mataram. "Setelah tahun 1670," lanjut Mas Darmo dengan nada pahit, "pemberontak melawan istana Mataram mencari bantuan VOC. Pada tahun 1677, Belanda membantu Amangkurat II merebut kembali tahtanya sebagai imbalan atas konsesi yang sangat besar. Mataram harus menyerahkan wilayah (dataran tinggi Priangan di Jawa Barat) dan memberikan monopoli VOC atas komoditas seperti gula, beras, dan opium."

Belanda dengan demikian menjadi pembuat raja di Jawa, secara bertahap mengubah pesisir dan Jawa barat menjadi tanah yang dikontrol VOC. Perang suksesi Mataram lebih lanjut pada awal abad ke-18 (1704-1708 dan 1719-1723) menyebabkan lebih banyak hak istimewa VOC: hak untuk menempatkan garnisun dan membangun benteng di Jawa, mengontrol pelayaran Jawa, dan menerima upeti tahunan dalam beras.

Akhirnya, perang saudara di Mataram dari 1746 hingga 1755 (sering disebut Perang Suksesi Jawa Ketiga) berakhir dengan Perjanjian Giyanti (1755), yang dimediasi oleh VOC. Ini membagi Mataram menjadi dua kerajaan yang lebih kecil, Yogyakarta dan Surakarta, masing-masing dengan sultan yang sejalan dengan Belanda.

"Keraton yang Anda lihat sekarang," kata Mas Darmo sambil menunjuk ke bangunan istana yang megah, "adalah hasil dari perpecahan itu. Belanda menggunakan strategi 'pecah belah dan kuasai' untuk menguasai Jawa. Dan itu berhasil."

Kebangkrutan VOC: Ketika Keserakahan Menghancurkan Perusahaan

Meskipun perusahaan yang luas, nasib VOC memudar pada akhir 1700-an. Di Museum Maritim Jakarta, saya melihat dokumen-dokumen yang menunjukkan kemunduran VOC.

"Kampanye militer yang terus-menerus dan biaya mengelola wilayah yang jauh menguras perbendaharaan mereka," jelas pemandu museum. "Pejabat perusahaan menjadi terkenal karena korupsi dan memperkaya diri. Belanda bahkan menciptakan frasa 'menggoyangkan pohon pagoda' untuk menggambarkan bagaimana karyawan VOC mengumpulkan kekayaan dengan cepat di Timur."

Kompetisi juga meningkat: pada tahun 1770-an, Inggris dan Prancis menemukan cara untuk menanam rempah-rempah seperti cengkih dan pala di koloni tropis mereka sendiri, memecahkan monopoli Belanda. Pukulan besar datang dengan Perang Anglo-Belanda Keempat (1780-1784), di mana serangan angkatan laut Inggris melumpuhkan pelayaran Belanda dan memotong perdagangan VOC.

Pada tahun 1795, Belanda sendiri berada dalam kekacauan, diduduki oleh pasukan revolusioner Prancis dan menjadi Republik Batavia (negara klien Prancis). VOC, yang sangat berutang, secara resmi dibubarkan pada akhir 1799. Utangnya (sekitar 74 juta guilder) dan harta miliknya di Indonesia diambil alih oleh negara Belanda.

"Jadi, setelah hampir dua abad," kata pemandu itu, "pemerintahan korporat VOC di Indonesia berakhir dengan kebangkrutan, dan wilayah Indonesia memasuki fase baru kontrol pemerintah Belanda langsung."

Era Transisi: Raffles dan Kembalinya Belanda (1800-1816)

Interlude Inggris: Ketika Raffles Mencoba Reformasi

Dari Jakarta, saya pergi ke Bogor untuk mengunjungi Kebun Raya, yang didirikan oleh Raffles pada masa pemerintahan Inggris singkat di Jawa. Di perpustakaan kebun raya, saya menemukan koleksi buku tentang Sir Stamford Raffles, salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.

"Pada tahun 1811," jelas Dr. Lestari, seorang sejarawan di Universitas Indonesia yang saya wawancarai, "ketika Belanda di bawah kontrol Prancis berjuang di Eropa, Inggris meluncurkan kampanye untuk mengambil Jawa. Pasukan ekspedisi Inggris di bawah Sir Stamford Raffles mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Franco-Belanda."

Dari 1811 hingga 1816, Jawa dan beberapa pulau lain berada di bawah pendudukan Inggris. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa (1811-1816) dan menerapkan reformasi signifikan.

"Raffles mencoba membongkar sistem Belanda tentang penyerahan paksa dan bea feodal," kata Dr. Lestari. "Dia menghapuskan kerja paksa dan pajak hasil bumi, dan memperkenalkan sistem sewa tanah (di mana petani membayar pajak tanah yang kira-kira sama dengan 2/5 dari nilai panen mereka)."

Maksudnya adalah menyederhanakan pengumpulan pendapatan dan mendorong produktivitas dengan membiarkan petani memilih tanaman mereka dan menjual surplus di pasar. Raffles juga mengambil langkah-langkah menuju menghapuskan perbudakan (dia mengakhiri perdagangan budak dan memperbaiki kondisi budak, meskipun emansipasi penuh tidak terjadi di bawah pemerintahannya yang singkat).

"Kebijakan Raffles dipandang sebagai liberal dan tercerahkan untuk zamannya," kata Dr. Lestari. "Menekankan ekonomi yang lebih laissez-faire dan lebih sedikit paksaan terhadap petani Jawa."

Namun, interregnum Inggris singkat. Setelah kekalahan Napoleon di Eropa, Perjanjian Anglo-Belanda 1814 dan pengaturan Kongres Wina menetapkan pemulihan sebagian besar koloni Belanda. Pada tahun 1816, Belanda secara resmi melanjutkan kontrol Jawa dan Pulau-Pulau Luar dari Inggris.

"Banyak reformasi Raffles dibatalkan atau dimodifikasi," kata Dr. Lestari dengan nada sedih. "Belanda kembali, dan mereka punya rencana sendiri untuk mengeksploitasi Indonesia."

Tanam Paksa: Ketika Petani Indonesia Menjadi Budak di Tanah Sendiri (1830-1870)

Perang Jawa: Pemberontakan yang Mengubah Segalanya

Sebelum membahas Tanam Paksa, saya harus memahami konteks yang membuatnya terjadi. Saya pergi ke Yogyakarta untuk menelusuri jejak Pangeran Diponegoro, pahlawan yang memimpin pemberontakan terbesar melawan Belanda.

Di Taman Masjid Gede Kauman Yogyakarta, saya bertemu dengan Pak Budi, seorang ahli sejarah lokal. "Pada tahun 1825," katanya, "Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang terhormat, memimpin pemberontakan meluas terhadap pemerintahan Belanda. Apa yang memicu? Belanda membangun jalan melewati tanah leluhurnya tanpa izin. Itu adalah penghinaan terakhir setelah bertahun-tahun campur tangan Belanda dalam urusan Jawa."

Perang Jawa (1825-1830) berlangsung lima tahun dan sangat berdarah: sekitar 200.000 orang Jawa meninggal (dari perang dan kelaparan) dan 15.000 pasukan Belanda/Indonesia tewas. "Ini adalah perang gerilya," kata Pak Budi. "Diponegoro menggunakan taktik hit-and-run, mendapat dukungan dari rakyat biasa dan ulama. Belanda hampir kalah beberapa kali."

Belanda akhirnya menangkap Diponegoro pada tahun 1830 melalui tipu muslihat (mengundangnya ke negosiasi lalu menangkapnya) dan mengasingkannya ke Makassar, mengakhiri perang. "Tapi konflik ini hampir membangkrutkan pemerintah kolonial," jelas Pak Budi. "Mereka membutuhkan cara untuk memulihkan biaya dan memastikan Jawa bisa 'membayar untuk dirinya sendiri'. Jawabannya adalah Tanam Paksa."

Cultuurstelsel: Sistem yang Mengubah Petani Menjadi Budak

Di perkebunan teh tua di Bandung, saya melihat langsung warisan Tanam Paksa. Pak Hendra, seorang pensiunan pekerja perkebunan yang kakeknya hidup di bawah sistem itu, setuju untuk berbicara dengan saya.

"Kakek saya bilang itu adalah neraka di dunia," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa dimulai pada tahun 1830. Setiap desa harus menyisihkan seperlima tanah mereka untuk menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah: gula, kopi, nila, teh, tembakau."

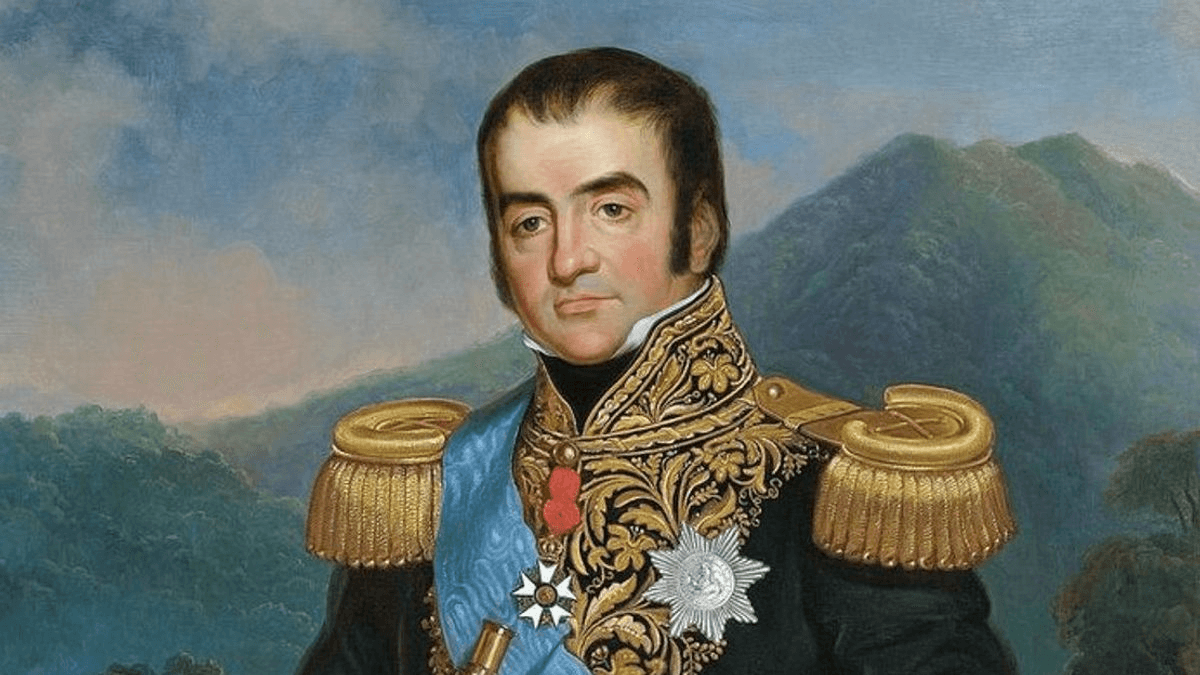

Sistem ini diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Persyaratan resmi adalah bahwa penduduk desa menyisihkan seperlima dari sawah mereka untuk menanam tanaman kas untuk pemerintah, atau sebagai alternatif bekerja 66 hari per tahun di perkebunan pemerintah.

"Dalam teori," jelas Pak Hendra, "hasil panen dari seperlima itu akan dihitung sebagai 'sewa tanah' yang dibayarkan kepada pemerintah kolonial, dan jika nilai jual tanaman melebihi pajak, surplusnya akan dibayarkan kembali kepada penduduk desa. Tapi dalam praktik? Sangat eksploitatif."

Seringkali lebih dari 20% tanah diambil dan jauh lebih dari 66 hari kerja diminta. Petani hanya menerima pembayaran nominal untuk tanaman mereka, dengan harga yang sewenang-wenang rendah dan ditetapkan oleh pemerintah, tanpa hubungan dengan nilai pasar.

"Pejabat Belanda dan Jawa mendapat insentif bonus," kata Pak Hendra dengan marah. "Jika wilayah mereka menghasilkan lebih banyak produk daripada sebelumnya, mereka mendapat persentase reward. Ini mendorong mereka untuk memaksa produksi lebih tinggi oleh petani."

Ini menyebabkan penindasan dan penyalahgunaan. Kepala desa lokal, di bawah tekanan dari residen Belanda, memaksa penduduk desa untuk menanam tanaman ekspor dengan mengorbankan pertanian subsisten.

Kelaparan di Tanah yang Subur

Yang paling tragis adalah dampak pada rakyat biasa. Di museum kecil di Cirebon, saya melihat foto-foto dan dokumen dari tahun 1840-an yang menunjukkan kelaparan yang terjadi di bawah Tanam Paksa.

"Daerah luas yang dulu menanam padi (makanan pokok) sekarang harus menanam tanaman ekspor," jelas kurator museum. "Dan jika tanaman itu gagal atau harga turun, desa menghadapi kelaparan. Penduduk desa masih diwajibkan untuk mengirimkan tanaman atau tenaga kerja, bahkan jika itu berarti mengabaikan persediaan makanan mereka sendiri."

Selama tahun 1840-an, bencana melanda bagian Jawa (seperti Cirebon) di mana budidaya nila paksa dikombinasikan dengan panen buruk menyebabkan kelaparan. Penduduk desa masih diwajibkan untuk mengirimkan tanaman atau tenaga kerja, bahkan jika itu berarti mengabaikan persediaan makanan mereka sendiri.

"Hasil adalah kesengsaraan yang meluas," kata kurator dengan sedih. "Laporan mencapai Belanda tentang kelaparan dan epidemi di Jawa, mendorong perdebatan tentang etika sistem pada pertengahan abad."

Namun, Sistem Tanam Paksa memang mencapai tujuannya memperkaya Belanda. Tanaman kas dari Jawa mengalir ke kas Belanda, menghasilkan apa yang disebut "surplus bersih" (Batig Slot). Antara 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan negara Belanda berasal dari koloni, terutama dari keuntungan Sistem Tanam Paksa. Pada tahun-tahun puncak 1860-1866, ini telah meningkat menjadi sekitar 33% dari pendapatan negara Belanda berasal dari eksploitasi Indonesia.

"Gula dan kopi sangat menguntungkan," kata kurator. "Kopi Jawa, yang dikumpulkan sebagai bentuk upeti di Priangan (Jawa Barat) sejak zaman VOC, diperluas. Pada pertengahan abad ke-19, ekspor kopi Jawa begitu menguntungkan sehingga 'Java' menjadi sinonim dengan kopi di seluruh dunia."

Max Havelaar dan Era Liberal (1860-1900)

Novel yang Mengubah Opini Publik

Di Perpustakaan Nasional di Jakarta, saya memegang salinan tua novel Max Havelaar (1860) oleh Multatuli (Eduard Douwes Dekker), mantan pejabat kolonial. Novel ini mengubah opini publik Belanda tentang Tanam Paksa.

"Multatuli adalah nama samaran yang berarti 'Aku telah menderita banyak' dalam bahasa Latin," jelas pustakawan. "Dekker telah menjadi asisten residen di Lebak, Banten, dan melihat sendiri eksploitasi petani Jawa. Ketika dia mencoba membela mereka, dia dipecat. Jadi dia menulis novel ini untuk mengungkapkan kebenaran."

Max Havelaar adalah novel yang pedas yang mengkritik hipokrasi pemerintahan kolonial Belanda dan penderitaan yang ditimbulkannya pada rakyat Jawa. Novel ini menjadi sensasi di Belanda dan memicu debat publik.

"Pada tahun 1870," kata pustakawan, "parlemen Belanda, dipimpin oleh kaum liberal, mengesahkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, secara resmi mengakhiri Sistem Tanam Paksa. Undang-undang ini memungkinkan investor swasta untuk menyewa tanah jangka panjang di Hindia dan mengembangkan tanaman ekspor di perkebunan mereka sendiri."

Dengan demikian dimulai Periode Liberal (sekitar 1870-1900), di mana kapitalisme perkebunan berkembang. Pengusaha Eropa (dan Cina) mendirikan perkebunan besar: perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan karet dan tembakau di Sumatra (terutama wilayah Deli), penambangan timah di Bangka, eksplorasi minyak di Sumatra dan Kalimantan (yang mengarah ke Royal Dutch Shell).

"Negara kolonial sekarang mengambil peran yang lebih tidak campur tangan dalam ekonomi," jelas pustakawan. "Bertindak sebagai regulator dan penegak untuk modal swasta. Meskipun akhir Sistem Tanam Paksa mengurangi beberapa beban pada petani Jawa, itu tidak mengakhiri penderitaan mereka."

Petani masih membayar pajak tanah dan banyak yang menjadi buruh untuk perkebunan swasta atau tetap terjebak dalam kemiskinan. Kelaparan dan epidemi terus terjadi.

Ekspansi Kolonial dan Perlawanan (1870-1942)

Perang Aceh: 40 Tahun Perlawanan Heroik

Perjalanan saya selanjutnya adalah ke Aceh, ujung utara Sumatra. Di Museum Negeri Aceh di Banda Aceh, saya melihat artefak-artefak dari Perang Aceh (1873-1914), perang kolonial terpanjang dan paling brutal yang pernah dilakukan Belanda.

"Kesultanan Aceh adalah negara Muslim merdeka yang bangga, kaya dari lada dan terkenal karena perlawanannya terhadap orang luar," jelas pemandu museum. "Pada tahun 1873, menggunakan campuran dalih (klaim pembajakan Aceh dan upaya Aceh untuk mencari perlindungan Amerika/Inggris), Belanda menyatakan perang terhadap Aceh."

Belanda mengharapkan kemenangan cepat tapi malah menemui perlawanan sengit. Pejuang Aceh melancarkan perang gerilya dan kampanye jihad melawan pasukan Belanda. Belanda, pada gilirannya, mengerahkan sumber daya besar-besaran, membawa puluhan ribu pasukan dan bahkan komandan kontroversial, Jenderal Van Heutsz, yang menggunakan pendekatan "bumi hangus".

"Perang berlangsung selama beberapa dekade," kata pemandu dengan nada bangga. "Rakyat Aceh menggunakan taktik gerilya setelah ibu kota mereka jatuh pada tahun 1874, dan perlawanan populer berlanjut hingga awal abad ke-20. Korban sangat berat: lebih dari 100.000 orang (sebagian besar Aceh) meninggal selama konflik yang berkepanjangan."

Belanda secara resmi menyatakan perang berakhir pada tahun 1904, meskipun pertempuran sporadis berlanjut hingga 1913. Bahkan kemudian, kontrol Belanda di Aceh tidak pernah absolut. Kelompok-kelompok pemberontak tetap di pegunungan dan wilayah itu tidak pernah sepenuhnya dipacifikasi.

"Perang Aceh menjadi simbol tekad Indonesia melawan kolonialisme," kata pemandu. "Dan itu juga mengubah pemikiran militer Belanda. Mereka mengembangkan taktik kontra-insurgensi dan tentara kolonial profesional (KNIL) yang berpengalaman dalam perang hutan."

Puputan di Bali: Bunuh Diri Massal Melawan Penjajah

Dari Aceh, saya terbang ke Bali. Di Denpasar, saya mengunjungi Monumen Puputan Badung, sebuah patung yang mengenang salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah kolonial Belanda.

"Pada tahun 1906," jelas Pak Made, seorang pemandu lokal, "pasukan Belanda bergerak melawan penguasa Badung dan negara-negara tetangga, seolah-olah untuk menghentikan praktik sutee dan menegaskan hukum kolonial terkait bangkai kapal. Menghadapi kekalahan yang tak terelakkan, raja-raja Bali dan pengikut mereka memilih melakukan puputan, bunuh diri massal ritual, daripada menyerah."

Di Badung (Denpasar), raja dan sekitar seribu anggota istana, termasuk wanita dan anak-anak, mengenakan kain kremasi putih dan berbaris menuju senjata Belanda. Mereka kemudian saling membunuh atau ditembak oleh pasukan Belanda dalam serangan bunuh diri yang disengaja.

"Seorang saksi mata Belanda menggambarkan tumpukan mayat dan rampasan emas dan perhiasan di tubuh-tubuh," kata Pak Made dengan air mata di mata. "Puputan serupa terjadi pada 1908 ketika Belanda menyerang Klungkung, kerajaan Bali terakhir: raja dan rombongannya berjuang sampai mati."

Peristiwa-peristiwa ini mengejutkan bahkan publik Belanda ketika dilaporkan, tapi mereka menyegel otoritas Belanda atas Bali dan Lombok. "Untuk orang Bali," kata Pak Made, "puputan adalah pilihan untuk mati dengan kehormatan daripada hidup dalam perbudakan. Ini adalah bentuk perlawanan terakhir dan paling dramatis."

Politik Etis: Janji yang Tidak Dipenuhi

Pada pergantian abad ke-20, tekanan dari gerakan reformasi di Belanda menyebabkan adopsi Politik Etis. Di museum sekolah tua di Bandung, saya belajar tentang kebijakan ini yang memiliki konsekuensi yang tidak diharapkan.

"Gerakan reformasi yang berkembang di Belanda berpendapat bahwa, karena koloni telah menghasilkan keuntungan besar ('utang kehormatan'), Belanda memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," jelas Bu Ani, seorang guru yang cucu dari generasi pertama yang mendapat pendidikan kolonial.

Pada 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan Politik Etis, berjanji untuk meningkatkan standar hidup penduduk asli. Slogannya adalah "Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi." Ini berarti membangun karya irigasi untuk pertanian, memperluas pendidikan (sekolah untuk pribumi), dan mempromosikan migrasi dari Jawa yang padat penduduk ke pulau-pulau luar yang kurang padat.

"Dalam praktik," kata Bu Ani, "Politik Etis menyebabkan beberapa proyek yang bermanfaat: ribuan sekolah dibangun, termasuk sekolah kejuruan dan pertanian, yang menyebabkan sedikit peningkatan literasi (meskipun literasi masih hanya 6-7% pada tahun 1930-an)."

Pemerintah kolonial juga membangun kereta api, jalan, dan rumah sakit di era ini. "Tapi dampaknya pada sebagian besar orang Indonesia terbatas," tambah Bu Ani. "Kendala anggaran dan sikap rasial membuat pendidikan terbatas pada elit kecil."

Yang ironis, konsekuensi paling penting dari Politik Etis tidak disengaja: dengan mendidik elit pribumi, Belanda tanpa sadar melahirkan kelas orang Indonesia yang berpendidikan Barat yang akan menjadi nasionalis. "Ini termasuk anak-anak bangsawan priyayi dan profesional yang menghadiri sekolah berbahasa Belanda atau bahkan pergi ke universitas di Belanda," jelas Bu Ani. "Mereka terpapar pada gagasan kebebasan, demokrasi, dan penentuan nasib sendiri, dan mereka mulai membayangkan Indonesia yang merdeka."

Kebangkitan Nasionalisme dan Jalan Menuju Kemerdekaan (1908-1942)

Budi Utomo dan Sarekat Islam: Lahirnya Kesadaran Nasional

Di gedung tua di kawasan Menteng Jakarta, yang dulunya adalah tempat pertemuan organisasi nasionalis, saya belajar tentang kebangkitan nasionalisme Indonesia.

"Pada tahun 1908," jelas Pak Agung, seorang aktivis veteran yang kakeknya adalah anggota Budi Utomo, "sekelompok mahasiswa Jawa di Batavia membentuk Budi Utomo, organisasi budaya nasionalis yang berjuang untuk modernisasi Jawa dan peran yang lebih besar untuk pribumi."

Meskipun tidak terbuka anti-Belanda, Budi Utomo sering dianggap sebagai gerakan politik pribumi pertama dan kelahiran nasionalisme Indonesia. Ini menginspirasi kelompok lain, termasuk Sarekat Islam (SI) yang didirikan pada 1911-1912.

"Sarekat Islam dimulai sebagai koperasi pedagang batik pribumi untuk menantang dominasi ekonomi Cina," kata Pak Agung. "Tapi dengan cepat tumbuh menjadi gerakan massa dengan cabang di seluruh Jawa, mengadvokasi hak-hak Muslim Indonesia."

Pada akhir 1910-an, SI memiliki ratusan ribu anggota, menjadikannya organisasi nasionalis berbasis massa pertama.

Sukarno dan PNI: Menuntut Kemerdekaan Penuh

Di rumah pengasingan Sukarno di Ende, Flores, saya melihat meja tulis kecil di mana Bung Karno menulis beberapa pidato dan esainya yang paling terkenal. Di sinilah dia diasingkan oleh Belanda dari 1934 hingga 1938.

"Pada tahun 1927," jelas Bu Ratna, kurator rumah museum, "seorang insinyur muda bernama Soekarno (Sukarno) dan lainnya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), secara eksplisit menyerukan kemerdekaan penuh."

Sukarno dan PNI memanfaatkan ketidakpuasan populer, menggunakan campuran nasionalisme, sosialisme, dan persatuan pan-Indonesia. Akhir 1920-an dan awal 1930-an melihat negara kolonial Belanda melakukan penindasan keras: Sukarno ditangkap pada tahun 1929 dan diberi hukuman penjara yang berat, kemudian diubah menjadi pengasingan.

"Sukarno diasingkan ke sini, Ende," kata Bu Ratna sambil menunjuk ke pulau terpencil di peta. "Pemimpin lain seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir (keduanya tokoh perdana menteri masa depan) juga ditangkap dan diasingkan tanpa pengadilan ke pulau-pulau terpencil."

Terlepas dari penindasan, rasa kesadaran nasional terus tumbuh. Peristiwa penting adalah Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana aktivis muda dari berbagai kelompok etnis memproklamirkan "Satu Negara, Indonesia; Satu Bangsa, Indonesia; Satu Bahasa, Indonesia."

"Ini mengukuhkan gagasan 'Indonesia' sebagai satu bangsa, melampaui lanskap etnis dan linguistik yang beragam," kata Bu Ratna dengan bangga. "Otoritas kolonial, khawatir dengan simbol persatuan seperti itu (mereka bahkan melarang bendera merah-putih Indonesia dan lagu kebangsaan setelah mereka muncul di Kongres Pemuda), terus mengawasi dan menekan aktivitas nasionalis."

Pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan (1942-1949)

Ketika Jepang Mengusir Belanda dalam 3 Bulan

Pada tahun 1942, Perang Dunia II datang ke Hindia Belanda. Jepang, yang sudah berperang dengan Sekutu Barat, melancarkan kampanye kilat ke Asia Tenggara. Tentara kolonial Belanda (KNIL), dikombinasikan dengan unit Inggris dan Australia dalam komando gabungan (ABDA), dengan cepat dikalahkan.

Di Museum Fatahillah Jakarta, saya melihat foto-foto dari periode pendudukan Jepang. "Pasukan Jepang mendarat di beberapa pulau pada Januari-Februari 1942," jelas pemandu. "Pada awal Maret, Batavia jatuh dan Hindia Belanda menyerah. Pendudukan Jepang (1942-1945) tiba-tiba mengakhiri 300+ tahun pemerintahan Belanda."

Pemerintah kolonial dibongkar. Pejabat Belanda, pengusaha, dan warga sipil dikumpulkan dan ditempatkan di kamp interniran. Banyak yang akan menghabiskan tiga tahun berikutnya dalam kondisi keras sebagai tawanan.

Paradoks Pendudukan Jepang

Di satu sisi, pendudukan Jepang brutal. Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia untuk upaya perangnya: minyak, karet, beras, dan produk lainnya dirampas. Mereka memaksa puluhan ribu orang Indonesia menjadi buruh (sistem romusha) untuk membangun benteng, jalan, dan kereta api. Kelaparan melanda bagian Jawa pada 1944-45 karena beras diambil untuk memberi makan pasukan Jepang.

"Tapi di sisi lain," kata Pak Suharto, seorang veteran yang masih remaja selama pendudukan Jepang, "Jepang secara aktif mendorong nasionalisme Indonesia sampai tingkat tertentu. Mereka ingin menggalang orang Indonesia melawan orang Barat yang kembali."

Jepang menghapus lapisan atas otoritas Belanda dan dalam banyak kasus menempatkan orang Indonesia di posisi administratif, memberi mereka pengalaman pemerintahan. Yang paling penting, Jepang mendidik, melatih, dan mempersenjatai beberapa pemuda Indonesia. Mereka membentuk pasukan pembantu seperti PETA (Pembela Tanah Air) yang terdiri dari rekrut Indonesia.

"Mereka juga mengizinkan pemimpin nasionalis seperti Sukarno dan Mohammad Hatta untuk menyebarkan sentimen nasionalis terbatas (di bawah pengawasan ketat Jepang)," kata Pak Suharto. "Sukarno, Hatta, dan lainnya bekerja sama dengan penjajah Jepang, berharap itu akan memajukan perjuangan kemerdekaan."

17 Agustus 1945: Proklamasi yang Mengubah Segalanya

Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945 (setelah pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki), kekosongan kekuasaan muncul. Dua hari setelah penyerahan Jepang, Sukarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, memproklamirkan Republik Indonesia.

Di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 di Jakarta, sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi, saya berdiri di tempat di mana Sukarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Ruangan kecil dengan meja kayu sederhana, tempat naskah proklamasi diketik pada malam 16-17 Agustus.

"Langkah berani ini dimungkinkan oleh runtuhnya otoritas Jepang dan ketidakhadiran (belum) pasukan Sekutu/Belanda," kata pemandu museum dengan bangga. "Di seluruh Jawa dan Sumatra, milisi pemuda Indonesia (banyak bersenjata dengan senjata dari Jepang atau senjata buatan sendiri) mengambil alih kota-kota, mengibarkan bendera merah-putih Indonesia."

Revolusi Nasional: 4 Tahun Pertempuran untuk Kemerdekaan

Tapi Belanda tidak punya niat menyerahkan koloni mereka. Di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, saya melihat diorama yang menggambarkan pertempuran-pertempuran selama Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949).

Pasukan Sekutu (kebanyakan pasukan India Inggris) mendarat pada akhir 1945 di Jawa dan Sumatra untuk melucuti senjata Jepang. Mereka menemukan populasi Indonesia yang militan yang menguasai. Pertempuran yang sangat sengit terjadi di Surabaya pada November 1945, ketika pasukan Inggris bentrok dengan pemuda republik (pemuda). Kota ini melihat sekitar 20.000 kematian Indonesia dan sebagian besar hancur, tapi perjuangan ini menjadi legendaris untuk perlawanan Indonesia.

Inggris, enggan terjebak, akhirnya memfasilitasi kembalinya Belanda (Administrasi Sipil Hindia Belanda, NICA) pada awal 1946. Ini memicu perang skala penuh antara Belanda dan Republiken Indonesia.

"Belanda, lebih bersenjata dan berusaha mengembalikan otoritas kolonial, pada awalnya merebut kembali kota-kota besar dan kota (Jakarta, Surabaya, Medan, dll.)," jelas pemandu. "Tapi Republiken Indonesia memegang pedesaan dan mendirikan pemerintahan yang bekerja dari interior Jawa (awalnya di Yogyakarta, karena Sukarno memindahkan ibu kota ke sana)."

Diplomasi bergoyang dengan konflik. Pada akhir 1946, kedua belah pihak, di bawah mediasi Inggris, menandatangani Perjanjian Linggajati, di mana Belanda mengakui otoritas Republik de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Namun, ketidakpercayaan dan interpretasi yang berbeda menyebabkan kerusakan.

Pada Juli 1947, Belanda melancarkan ofensif militer besar yang mereka sebut "Aksi Polisi" (Operatie Product) untuk merebut daerah yang dikuasai Republik di Jawa dan Sumatra. Mereka berhasil merebut wilayah dan kekayaan yang signifikan. Reaksi internasional negatif: Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata, dan Komite Jasa Baik PBB (dengan AS, Australia, dan Belgia) dibentuk.

Pada Desember 1948, Belanda melancarkan "Aksi Polisi" kedua (Operatie Kraai), merebut ibu kota Republik Yogyakarta dan menangkap Sukarno, Hatta dan pemimpin lainnya. Mereka mencoba membongkar Republik dan mendirikan rezim boneka dalam struktur federal.

Tapi perlawanan Indonesia berlanjut secara gerilya di bawah komandan seperti Jenderal Sudirman. Yang penting, opini internasional sekarang sangat mendukung orang Indonesia. Amerika Serikat menekan Belanda, memperingatkan bahwa bantuan Rencana Marshall ke Belanda mungkin dipotong jika perang kolonial berlanjut.

Pada tahun 1949, menghadapi tekanan global yang meningkat dan kebuntuan militer di lapangan, Belanda memasuki pembicaraan dengan pemimpin Republik (yang telah dibebaskan dari tawanan untuk hadir). Hasilnya adalah Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia, mentransfer kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat (entitas federal berumur pendek yang pada tahun 1950 menjadi Republik Indonesia kesatuan).

"Revolusi Nasional Indonesia yang panjang dengan demikian berakhir dengan kemenangan bagi orang Indonesia dan akhir pemerintahan kolonial Belanda," kata pemandu dengan air mata kebanggaan. "Periode kolonial Belanda, dari VOC pada tahun 1602 hingga 1949, akhirnya berakhir."

Warisan Kolonialisme: Luka yang Belum Sembuh

Sistem Hukum dan Administrasi

Ketika saya menyelesaikan perjalanan saya, saya kembali ke Jakarta untuk merefleksikan apa yang telah saya pelajari. Di Universitas Indonesia, saya bertemu dengan Prof. Dr. Soetomo, seorang ahli hukum konstitusional.

"Warisan Belanda masih sangat terasa dalam sistem hukum dan administrasi Indonesia," jelasnya. "Batas-batas modern Indonesia mengikuti dengan ketat luas Hindia Belanda. Konsep 'Indonesia' yang menyatukan lebih dari 17.000 pulau adalah produk penyatuan kolonial Belanda."

Birokrasi di Indonesia saat ini memiliki akar dalam praktik kolonial: provinsi (provinsi) sering sesuai dengan divisi keresidenan bekas. Tradisi hukum sipil di Indonesia berasal dari hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih sebagian besar adalah KUHP kolonial Belanda tahun 1918 (Wetboek van Strafrecht) dengan modifikasi.

"Bahkan dualisme antara hukum adat dan hukum nasional berasal dari pendekatan Belanda untuk mengkodifikasi hukum adat tertentu untuk pribumi sambil menerapkan kode Eropa dalam kasus lain," kata Prof. Soetomo.

Bahasa dan Pendidikan

"Bahasa Belanda sendiri tidak menjadi bahasa nasional," lanjut Prof. Soetomo, "tapi Belanda mempopulerkan penggunaan Melayu (Bahasa Melayu) sebagai lingua franca yang mereka gunakan dalam administrasi dan pendidikan di tingkat bawah. Bahasa Melayu ini berkembang menjadi Bahasa Indonesia, bahasa nasional."

Istilah untuk pemerintahan, hukum, dan masyarakat modern dalam bahasa Indonesia sering berasal dari Belanda (misalnya, kantor dari kantoor untuk kantor, gratis untuk gratis, dll.).

Ketimpangan Ekonomi

Orientasi menuju tanaman ekspor dan penambangan yang dikembangkan Belanda tetap setelah kemerdekaan. Indonesia terus menjadi eksportir besar minyak, karet, timah, minyak sawit, dll., komoditas yang dikembangkan di bawah pemerintahan Belanda.

"Perkebunan besar (pertanian estate) di Sumatra dan Jawa sering diambil alih oleh negara Indonesia atau diberikan kepada pengusaha Indonesia," kata Prof. Soetomo, "tapi model dasarnya (monokultur skala besar untuk ekspor) tetap."

Di banyak daerah pedesaan, ketidaksetaraan kepemilikan tanah dapat ditelusuri ke era kolonial. Budaya birokrasi dan sentralisasi (dengan Batavia/Jakarta sebagai hub yang mengendalikan wilayah luar) adalah warisan lain.

Dampak Sosial dan Identitas Nasional

Secara sosial, pemerintahan Belanda baik memecah belah maupun menempa identitas. Itu menciptakan elit Indonesia yang istimewa (priyayi dan kelas terdidik) yang setelah kemerdekaan sering mengambil kekuasaan politik.

"Tapi di sisi positif," kata Prof. Soetomo, "penindasan dan pengalaman bersama di bawah pemerintahan Belanda secara signifikan memicu nasionalisme dan persatuan Indonesia. Rasa perjuangan bersama melawan penindas kolonial menggalang orang-orang dari berbagai wilayah dan latar belakang untuk membayangkan diri mereka sebagai satu bangsa."

Moto nasional "Bhinneka Tunggal Ika" (Bersatu dalam Keberagaman) dalam suatu cara merespons realitas bahwa pemerintahan Belanda adalah yang pertama mengikat kepulauan bersama-sama, persatuan yang dicapai dengan paksaan tetapi kemudian diklaim oleh orang Indonesia sebagai milik mereka sendiri.

Kesimpulan: Dari Luka Kolonial Menuju Bangsa Merdeka

Ketika saya berdiri di Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, simbol kemerdekaan Indonesia, matahari terbenam mewarnai langit dengan oranye dan merah, warna bendera Indonesia. Di sekitar saya, keluarga-keluarga Indonesia berjalan-jalan, anak-anak bermain, pasangan berfoto. Kehidupan normal di negara merdeka yang sudah 75 tahun lepas dari kolonialisme.

Tapi perjalanan saya selama beberapa bulan terakhir telah mengajarkan saya bahwa warisan 347 tahun kolonialisme Belanda tidak mudah dihapus. Itu tertanam dalam sistem hukum kita, struktur pemerintahan kita, pola ekonomi kita, bahkan dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari.

Dari VOC yang kejam yang melakukan genosida di Banda untuk monopoli pala, hingga Tanam Paksa yang mengubah petani menjadi budak di tanah mereka sendiri, hingga perang brutal di Aceh dan Bali, hingga penindasan terhadap nasionalis di abad ke-20, periode kolonial adalah era eksploitasi dan ketidakadilan yang luar biasa.

Tapi itu juga, secara ironis, adalah era yang menumbuhkan benih persatuan Indonesia. Dengan mengikat kepulauan yang beragam ini ke dalam satu entitas administratif, dengan menciptakan sistem pendidikan yang menghasilkan elite terdidik yang terpapar ide-ide kebebasan, dengan penindasan yang begitu keras sehingga mendorong perlawanan, Belanda tanpa sadar menciptakan kondisi untuk lahirnya nasionalisme Indonesia.

Pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita, dari Diponegoro hingga Sukarno, dari Cut Nyak Dien hingga Kartini, dari Tan Malaka hingga Sutan Sjahrir, semuanya adalah produk dari era kolonial yang kemudian berjuang untuk mengakhirinya. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan revolusi nasional yang mengikutinya adalah puncak dari perjuangan panjang yang dimulai sejak hari pertama VOC menginjakkan kaki di Nusantara.

Indonesia modern adalah bangsa yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme. Batas-batas kita, sistem hukum kita, bahasa nasional kita, bahkan konsep "Indonesia" itu sendiri, adalah warisan dari periode kolonial yang kemudian kita klaim dan transformasikan menjadi milik kita.

Luka kolonial masih ada. Ketimpangan ekonomi antara Jawa dan pulau-pulau luar, antara elit dan rakyat biasa, sebagian dapat ditelusuri ke kebijakan kolonial. Pola pikir birokratis dan kadang-kadang otoriter dalam pemerintahan kita mungkin memiliki akar dalam model kolonial top-down. Ketergantungan kita pada ekspor komoditas mentah, bukan manufaktur bernilai tambah, adalah warisan dari ekonomi ekstraktif kolonial.

Tapi kita juga telah mencapai banyak hal. Kita telah mempertahankan persatuan di tengah keberagaman yang luar biasa. Kita telah membangun demokrasi yang, meskipun kadang-kadang tidak sempurna, memberikan suara kepada rakyat. Kita telah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang paling penting, kita telah menciptakan identitas nasional yang bangga, identitas "Indonesia" yang melampaui suku, agama, dan wilayah.

Perjalanan saya menelusuri sejarah kolonial Belanda telah mengubah cara saya memandang Indonesia. Saya menyadari bahwa memahami masa lalu kita, tidak peduli seberapa menyakitkannya, adalah kunci untuk memahami siapa kita hari ini dan ke mana kita akan pergi besok. Kolonialisme membentuk kita, tetapi tidak mendefinisikan kita. Kita adalah lebih dari sekadar bekas koloni. Kita adalah bangsa yang lahir dari perjuangan, yang memilih kebebasan daripada perbudakan, persatuan daripada perpecahan, dan harapan daripada keputusasaan.

Catatan Penulis: Perjalanan menelusuri 347 tahun kolonialisme Belanda ini adalah salah satu pengalaman paling mendalam dalam hidup saya. Dari Banda hingga Aceh, dari Jawa hingga Papua, saya melihat bukti nyata dari eksploitasi kolonial dan juga bukti nyata dari perlawanan heroik nenek moyang kita. Yang paling membuat saya terkesan adalah betapa rumit dan multi-dimensinya sejarah ini. Ini bukan hitam-putih sederhana. Ada kolaborator dan ada pejuang, ada periode penindasan keras dan ada periode reformasi terbatas, ada keuntungan ekonomi yang mengalir ke Belanda tetapi juga infrastruktur yang dibangun, ada pendidikan yang terbatas tetapi yang akhirnya menciptakan para nasionalis. Memahami kompleksitas ini penting. Kita tidak bisa hanya menyalahkan semua masalah kita pada kolonialisme, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan dampak mendalam yang ditinggalkannya. Yang harus kita lakukan adalah belajar dari sejarah, menghargai perjuangan nenek moyang kita, dan menggunakan pemahaman itu untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur untuk semua warganya.